四国村のお正月準備(お飾りの展示は1/6で終了しました)

四国村では12月26日に門松の飾りつけを行い、28日(土)に各家々の正月飾りを整えました。

30日(月)には鏡餅を飾り、これで新しい年をお迎えする準備が完了しました。

正月飾りは新年に家を訪れる歳神様(年神様)をお迎えし、そのご加護を受けるために飾るもので、日本の伝統文化に深く根差しています。歳神様は、一年の幸福や健康、無病息災、家内安全、豊作などをもたらしてくれる縁起の良い神様で、正月飾りには歳神様を大切に扱おうという気持ちが随所に込められています。

今回は四国村ミウゼアムのお正月準備と、村内でご覧いただくことができる地域色豊かなお正月飾りについてお伝えします。

✿稲の天日干し(10月中旬)

四国村の正月飾りに使う稲穂や稲わらは、四国村の元職員の方の田んぼでとれた稲を使用しています。

10月中旬に、刈り取った稲を農村歌舞伎舞台で天日干しするところから、正月飾りの準備は始まります。

稲穂は、お正月に新年の豊作や実りを願って飾る稲穂飾りの材料として使われます。豊穣を祈り「新しい年も実り多い年になりますように」という願いや「一家を支えてくれますように」という願いを込めて使われます。

稲わらはしめ縄づくりに使われます。しめ縄には、神様をまつるのにふさわしい神聖な場所であることを示す意味があります。しめ縄が神の領域と現世を隔てる結界となり、その中に不浄なものが入らないようにする役目も果たします。

その由来は、天照大神が天の岩戸から出た際に、再び天の岩戸に入らないようしめ縄で戸を塞いだという日本神話にあるとされ、「しめ」には神様の占める場所という意味があるといわれています。

✿お飾りづくり(12月上旬)

久米通賢邸の広い畳の部屋を使い、数日かけて職員たちがお飾りを作ります。

四国村には四国四県から移築された建物があり、もともと建てられていた地域に因んだお正月飾りを作りますので、お飾りの種類は大変豊富です。

手前の女性は30代。お飾りづくりの主役として活躍しています。家々で伝統的なお飾りを手作りする習慣は減っていますので、若い人たちへ伝統の技を継承していくのも大切なことと考えています。

干した稲わら自体は固いので、なかなか思うように曲がってくれません。稲わらをたたいて加工しやすくするのも大事な作業です。

お飾りつくりは、みなさんにご覧いただけるように公開で行っています。今年は写真が趣味という女性の方が、熱心に撮影をされていきました。

✿餅つき(12月25日)

家々に飾る鏡餅も、四国村のお手製です。2024年は12月25日に餅つきを行いました。

使ったもち米の量は30kg。家々に鏡餅を飾るためには、このくらいの量が必要になります。

干しエビを加えてつくエビ餅。きれいなピンク色に染まった餅がつきあがります。

山下家の鏡餅

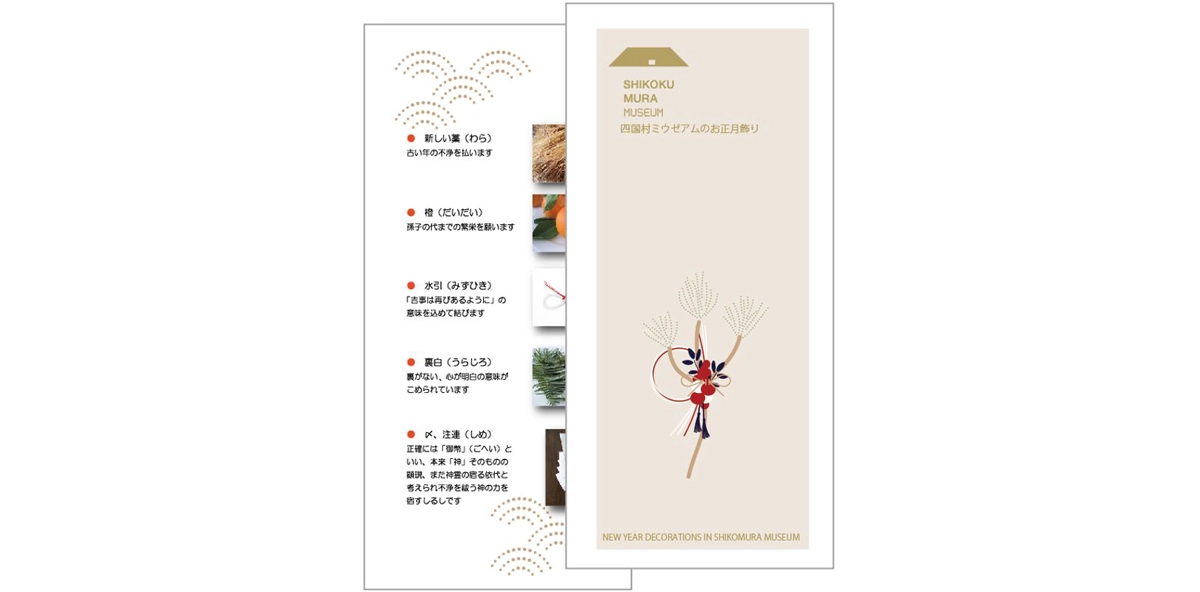

鏡もちは様々なもので彩られていますが、それぞれの飾りには意味が込められています。

*丸もちが2段になっているのは太陽と月を表し、「福が重なる」「円満に年を重ねる」という意味があります。

*もちの上にのせる橙(だいだい)は、冬に青い実が熟しても枝から落ちず、新しい実がなっても古い実が残って年々数を増やしていくということから、家族や家庭が代々引き継がれ、長寿であってほしいとの縁起を担いでいます。

✿門松飾り(12月26日)

門松には、年神様を家にお迎えするための目印や、家に邪気が入らないようにするなどの目的があります。

松竹梅などの植物を組み合わせて飾りますが、それぞれの植物には次のような意味が込められています。

- 松:冬でも青々とした葉を茂らせることから、長寿や繁栄の象徴

- 竹:成長が早く生命力が強いことから、子孫繁栄や発展を表す

- 梅:寒い季節にいち早く花を咲かせることから、生命力や忍耐力を象徴する

おやねさん、わら家、久米通賢旧宅、カフェ、ショップ前など村内7か所に門松を飾ります。

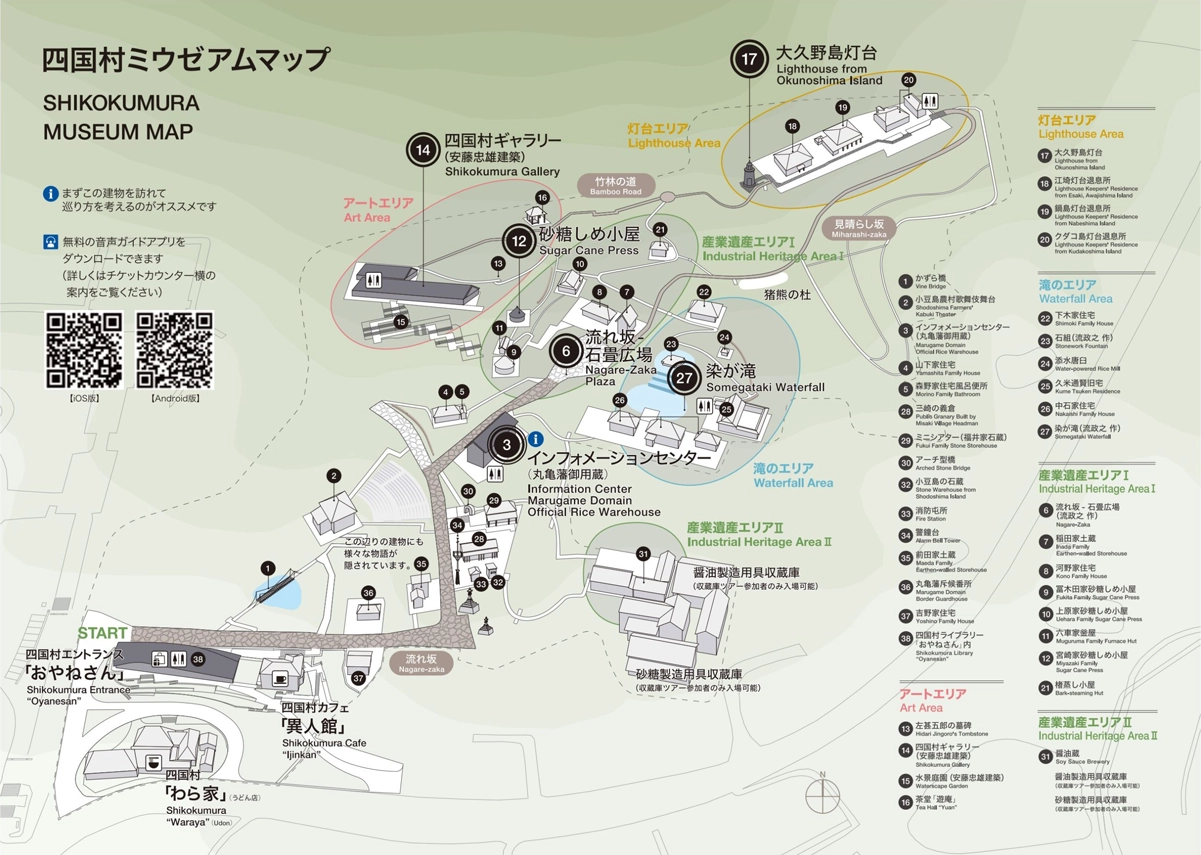

✿家々のお正月飾り(施設名の〇囲み数字は下図のマップに対応しています)

展示は1月6日(月)までです。

④山下家住宅(香川県東かがわ市)

山下家では毎年歳神様をお迎えするために歳神棚を設けます。このならわしは讃岐・阿波の一部、土佐の海岸部一帯に見られるものです。 場所によっては歳神棚を毎年その年の明け方(恵方ともいう:その年の干支によって良いとされる方角のこと)の方向に向けて設けます。神棚の下には「懸けの魚」(神様に捧げる正月飾り)を吊るします。 正月の期間に用いる魚の鰤(ブリ)と季節の野菜を吊るしたもので、まず神様に供えてその後にいただきます。

これは豊作の予祝行事ともいえます。予祝とはまじないの一種で一年の初めに豊作の様子を種々の作り物や所作で模擬的に表現すると、事実その通りになるという俗信に基づいて行われる豊作祈願の方法のひとつです

㉖中石家住宅(徳島県三好市)

昔も今も変わらず、気持ちを新たに正月を迎えるためには年末の大掃除や仕事道具の手入れを欠かすことはできません。

徳島県では「旧年中はごくろうさま」という労いの気持ちを込めて道具を洗い清め、そして紅白の水引を飾っていました。

中石家では、道具と共に暮らす人々の慎ましい習俗を再現しています。また懸けの魚は、ハレの日の象徴として小鯛を飾り付けていました。

㊲吉野家住宅(徳島県海部郡)

吉野家があった徳島県由岐町(ゆきちょう)は、古くから漁業が盛んでした。この地域に伝わる「懸けの魚」は、2匹一対の魚を藁で結び、12対(うるう年は13対)の魚を神棚に吊るします。魚はカツオ、アジ、イワシ、タイ、サバなど地元で採れる魚を使います。また、床の間に供える鏡餅は、長寿の象徴である伊勢海老を添えていました

㉒下木家住宅(徳島県美馬郡)

下木家は徳島県剣山近くにありました。このあたりの山村では松を使わず真竹でごく素朴な門松を作ります。

竹にはしめ縄を渡し、縄の中央にワカバ(ユズリハ)を吊るします。

ユズリハは常緑樹で、新しい葉が伸びた後に古い葉が黄色くなって落葉する様子が「譲る」ことを連想させるため、この名前が付けられました。親から子への世代交代や子孫繁栄への願いが込められています。

戸口、神棚などすべてをワカバだけで飾り、しめ縄は使わないところから厳しい山の生活だったことがうかがい知れます。

昔は旧暦でしたので、この門松も本来は旧正月に立てていました。翌日の朝には取り外し、山のある聖地に納めました。

㉟前田家土蔵(高知県高知市)

高知県高岡郡梼原町(ゆすはらちょう)の門松は、家の表の道路に立てた松だけでなく竹や梅も添え、松竹梅として縁起をかついでいます。さらに根元には樫の割り木を円形に取り囲むようにかけます。この割り木のことを「サイワイギ」「オサイワイ」などといいます。門松にはしめ縄を張り、縄にはモミの種のついた稲藁の束を吊るします。また、竹で作った鍬(くわ)や杓(しゃく)の模型も飾ります。これらの飾りはいずれも今年の豊作を歳神様に祈る農民の願いを表わしたものです。

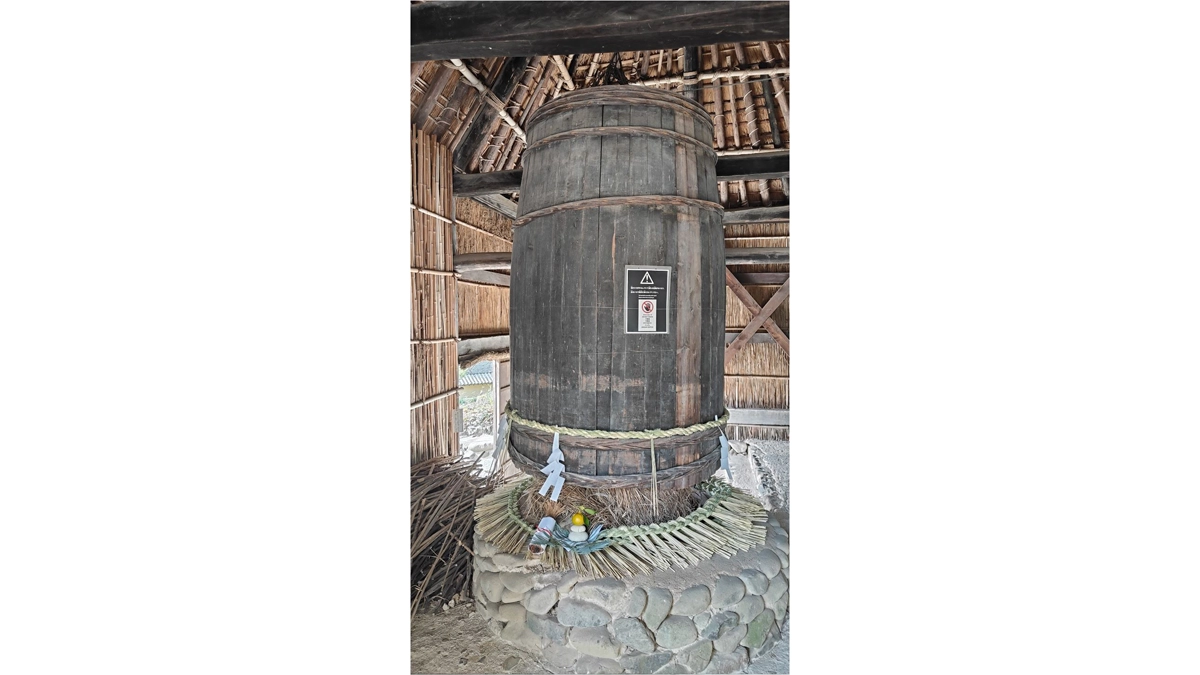

㉑楮蒸し小屋(高知県高岡郡)

竈(かまど)にケズリカケを祀(まつ)ります。

ケズリカケとは色の白い木を細長く途中まで削ったもので、火がよく燃えるようにと祈るための火の神様の依代(よりしろ)といわれています。依代とは神様がこの世に招き寄せられた時に乗り移るもののことをいいます。形のない神様を形のある物で表現することで、依代は神様の代わりとして祀られます。

✿家々の生け花

家々を飾る生け花も、お正月は特別バージョンになっています。地域色豊かな正月飾りとともに、生け花もぜひご覧ください。

✿囲炉裏

12月28日(土)から1月5日(日)まで、村内の家屋で囲炉裏を焚く予定です。ふだんは上がることのできない室内にあがっていただき、古き時代の暖房をご体験ください。

特に1月1日(水)からは、ご用意したお餅がなくなるまで久米通賢旧宅の囲炉裏で餅を焼き、お越しいただいた方々に召し上がっていただく予定です。

お知り合いやご家族などお誘いあわせの上、四国の伝統的なお正月を味わいにお出かけください。

お越しいただいた方には、「四国村ミウゼアムのお正月飾り」を解説するパンフレットをご用意しています。

また農村歌舞伎舞台では、新年の特別飾りもご覧いただけます。

みなさまのお越しをお待ちしております。

四国村ミウゼアムに年に複数回お越しいただける方は、年間パスポートのご利用がお得です。

四国村ミウゼアム年間パスポートのご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

お車でお越しの際の駐車場や、屋島山上シャトルバスの停留所につきましては、こちらのご案内をご覧ください。

駐車場のご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

「四国村ミウゼアム」のインスタもよろしくお願いします!

四国村ミウゼアム_official(@shikoku_mura) • Instagram写真と動画