国指定重要文化財 旧河野家住宅の修復事業② 「河野家住宅の概要と特色」

四国村ミウゼアムでは令和6年度の事業として、文化庁・香川県・高松市から補助金をいただき、国指定重要文化財旧河野家住宅の屋根修復と土壁等の修復に取り組んでいます。

作業は順調に進み、すでに建物の北面は半分近くまで差し茅が進んでいる状況になっています。

✿旧河野家住宅の移築工事記録

四国村では河野家住宅の移築工事記録を一冊の本にまとめていますが、そこには移築前の河野家の状況や、建物の特色、移築にあたっての記録の保存など、貴重な情報がたくさん記されています。

②回目の今回はその記録から一部引用して、河野家の建物としての特色についてお伝えします。(表記は原文のまま、また年代は発刊当時に基づいています)

一 建物の概要

現在、高松の四国村 四国民家博物館にある旧河野家住宅は、昭和五十四年三月から五十五年十一月にかけて、愛媛県喜多郡小田町大字上川字中畦から移築されたものである。

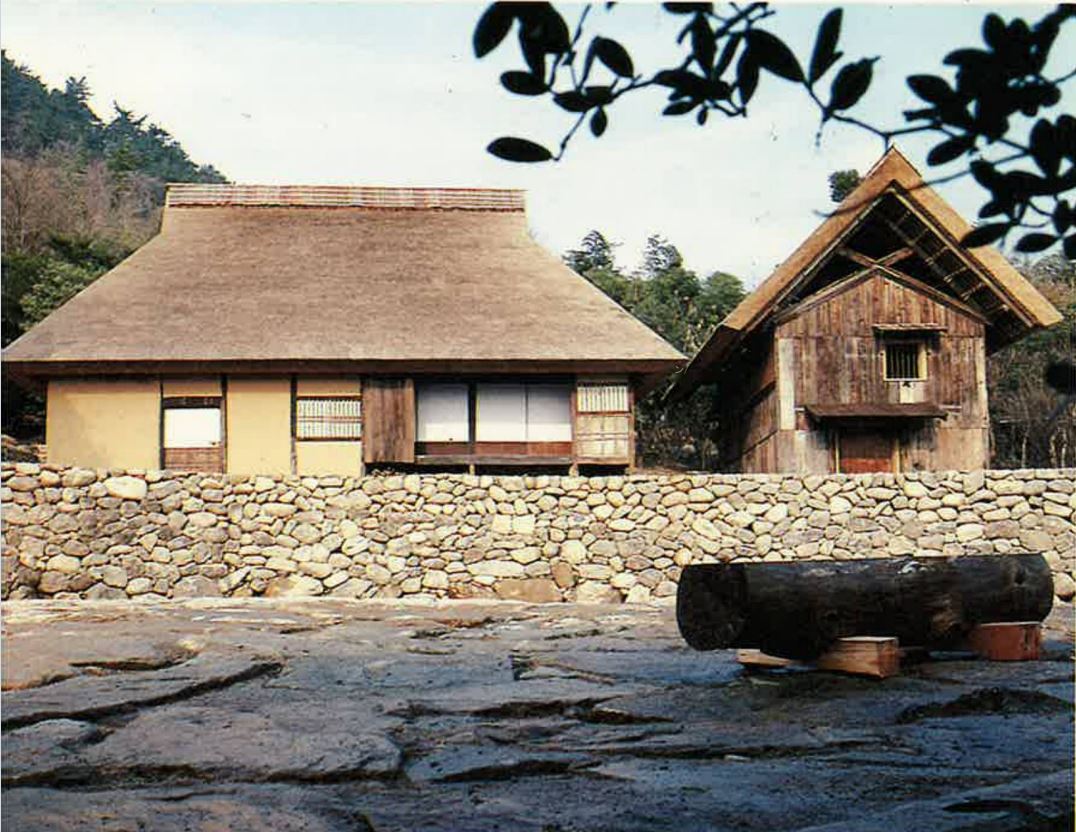

四国村のほぼ中央、流坂を登りつめた所を左に折れ、丸亀藩御用米蔵の奥にある石畳の広場に面した石垣の上の狭い敷地に、急な屋島の傾斜面を背景にして建っている旧河野家住宅のたたずまいは、多少はもとの所在地の面影を伝えている。

隣に建っている切妻屋根の土蔵は、久万町にあったもので、がんらい対をなしていた建物ではない。久万町と山ひとつ隔てて南西の位置に隣り合う小田町の谷合は、あちこちに同じような形式の土蔵が、ある家では主家と並んで、あるいは屋敷の一角に建てられているので、四国村で作りだされている景観は、決して旧河野家住宅にとって異質なものではない。

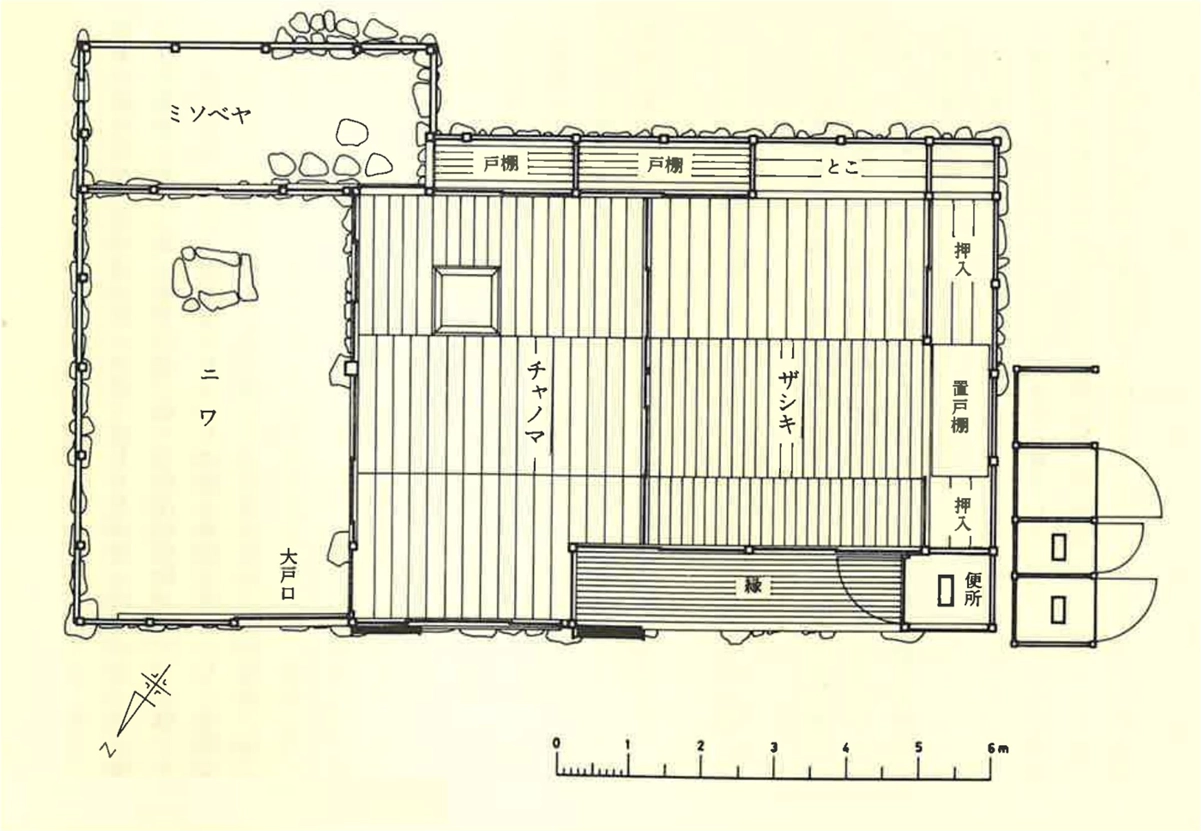

旧河野家住宅は桁行六間、梁行三間半寄棟造茅葺屋根の小さな民家である。内部の間取は土間の隣に居室が二間つづく二間取で、座敷の前に半間幅の緣が設けられている。

建物の外側は、表側を除いて三方とも柱を土壁の中に塗り込めた大壁になっており、開口部は一つもない。表側は向って左側に一、三九mの狭い大戸ロが開き、その右隣、チャノマの表は一間半の間口の半分に小さな格子窓をつけている。その右隣り、座敷の表側だけが少し異質で、 二間半二つ割の広い柱間に障子を引違に建込み、緣の外側に雨戸を引き、戸袋の中に繰込むようにしている。

旧河野家住宅の柱はサクラ材とクリ材が主でケヤキが少し使われてい る。サクラは主として上屋柱、クリが側柱である。座敷以外の柱の仕上げはすべてチョウナで貫、差物もチョウナまたはソマで仕上られており、 カンナはほとんど使われていない。敷鴨居等の内法財はマツが使われ、 敷居の側面の一部にカンナが使われているようである 。(註1)

柱は地面を固めてすえられた山石の礎石の上に直接立ち、上部は中二間半に上屋梁が渡されている(註2)。また、居室の上にはそれぞれ十字に梁が組まれているが、土間の上は棟下に一本の梁が通されているだけである。

(註1)かんなが使われているのはザシキの表側の緣まわりが多い。一枚の板の中央に三角の溝を通して板幅を細くみせた縁板や鴨居の仕上げ等もかんなを使用している。

(註2)礎石間には壁の塗り止めとして同様な石が並んでいる。

屋根は四本の上屋梁の上でサスを組み、棟木を支えているが、部屋によって上屋梁の間隔が一致していないので、サス間隔も相当の開きがある。妻側は中央にサスを一本置き、隅は丸太を軒先まで伸して角木状に処理している。屋根の下地は竹とスギ丸太を交えた垂木とし、屋根は小さな破風を持った入母屋造りである。棟の仕舞は南予地方に多い杉皮の上を竹で押えた形式のものである。

二 屋内の設備

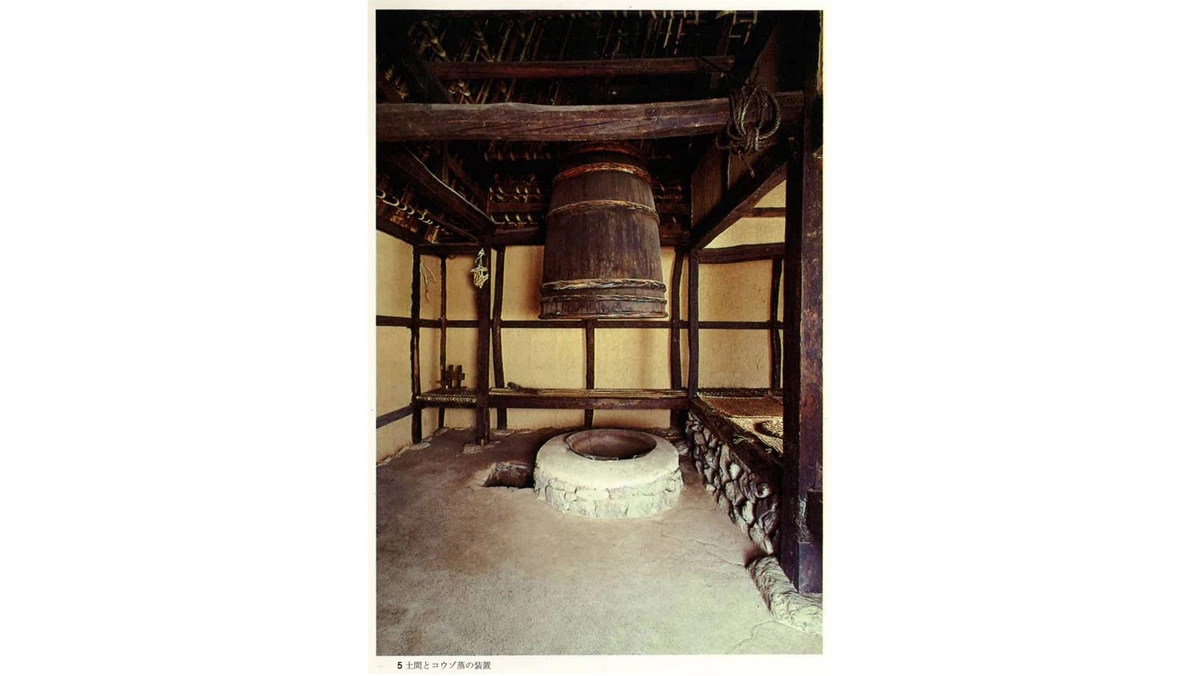

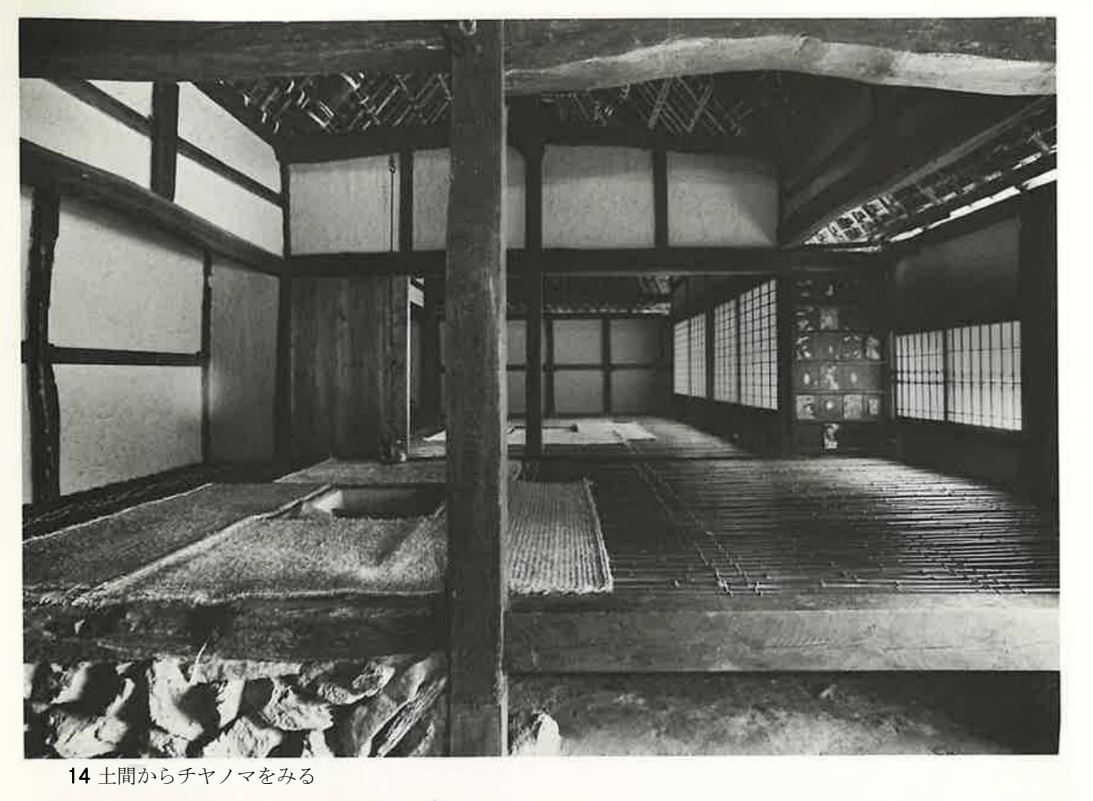

旧河野家住宅の屋内には、他の民家ではあまりみられない設備がいくつかある。その第一は土間にあるコウゾ蒸の装置である。

コウゾ蒸の装置はかまどと上に釣った樽からなる。かまどは土間の奥寄り中央部から居間に向って、地面を低く掘り下げ、石を積んで炊口を築く。かまどの上には鉄鍋をかけ、その上に蒸気を逃がさないように径一、二六m 高さ一、六二mの大きな樽をかぶせる。樽の上部(普通には底になる部分)には繩が結ばれて上部の梁の間に渡された巻取装置によって、自由にあげさげができるようになっている。

土間の奥、コウゾの蒸釜の裏に当る側通りは、床の高さに竹箦を張っ た奥行の浅い棚になっている。おそらく、コウゾの材料なり製品を置く所であったのであろう。

このように、旧河野家住宅の土間の奥半分はコウゾ蒸のための場所になっていて、通常の農家にある炊事用のかまどや流しなどは置かれていない。後述するように旧河野家住宅のあった所は、深い谷の一番奥まったところであり、平地は少なく、田畑にだけ依存する農業には自から限界があったと思われ、コウゾなどの栽培が、むしろ本業ではなかったかと考えられるので、そのような形をとっているのは当然のことかもしれない。

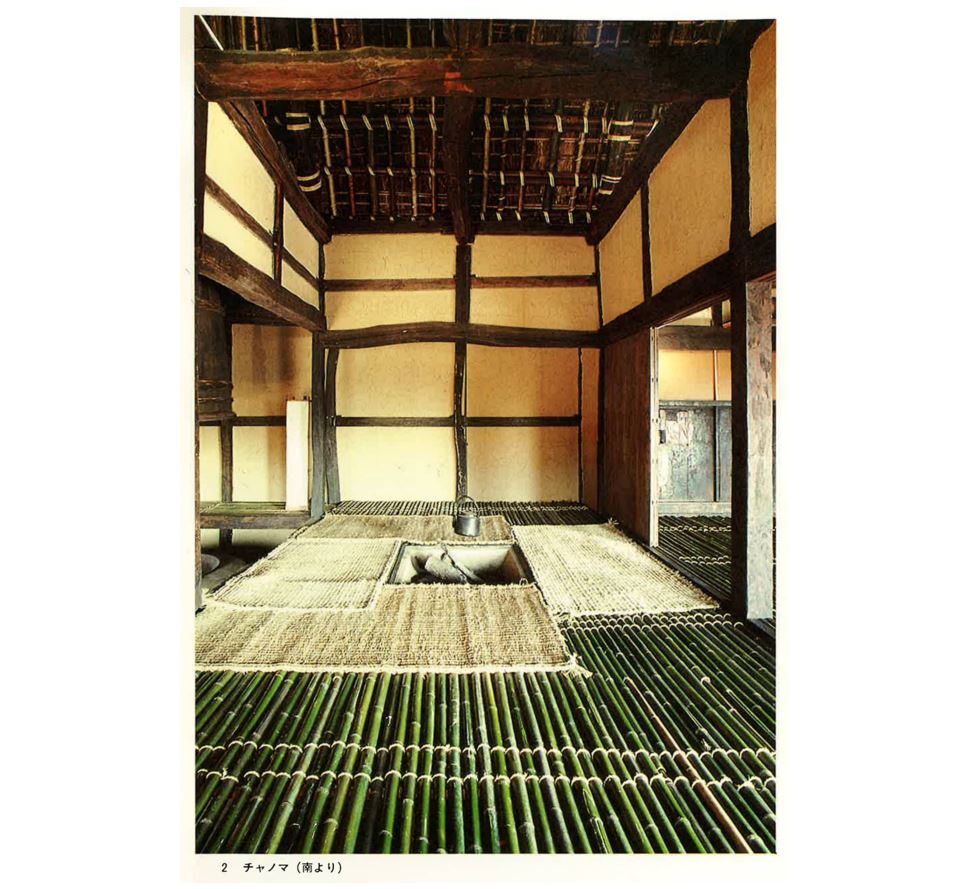

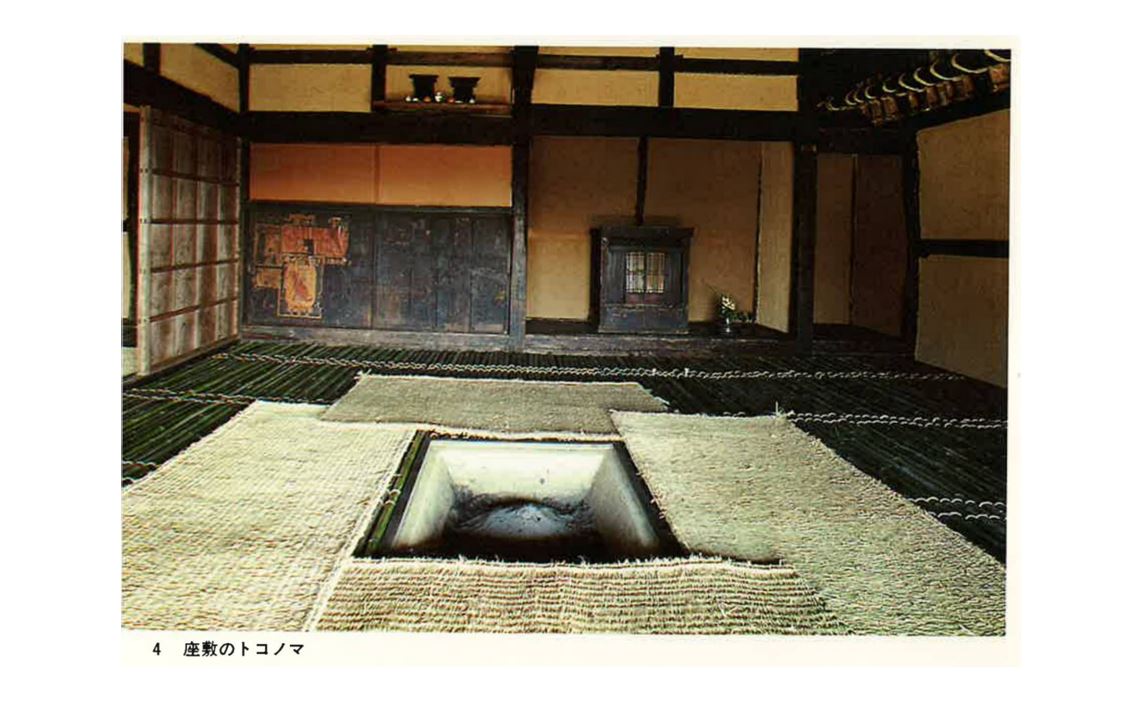

つぎに旧河野家住宅の内部でめずらしいことは、床がすべて竹箦子に なっていることである。もちろん、このような床の形式は資料に基いて 復原した結果であるが、旧河野家の場合、床間や廊下は当初から板敷で計画されていた。竹すのこの床が板を入手することが難しかったためによるものか 伝統的な建築技法が遅くまで受け継がれたものなのかは速断できないが、わたくしは後者の方ではないかと思っている。

内部の諸装置でもう一つ目につくことは、押入などの収納部分がまったくないということである。もっとも復原した建物には座敷の奥に天袋を持った板戸の押入が設けられている。実のところ、この押入はこの建物が出来た時に造られたものではなく、江戸時代の後半頃に改造されたもので、それまでは、この押入の位置も隣の床間とまったく同じ造りになっていたのである。押入の構えは造られた時期が幾分下るが、それでもなお長く家に伝わっていたものであるので、そのままで保存してある。

旧河野家住宅の居室は二間だけであるが、そのいずれにもイロリが切られている。ともに部屋のやや奥まった部分にあり、地面から石を積みあげ、粘土で固め、上部に木を四角に組んだカマチを置く。旧河野家住宅のあった小田町中畦は海抜五〇〇mに達しようという高地であり、南国の四国とはいえ冬期にはかなりの積雪をみる地方である。これだけのイロリで暖を取り、なお厳しい冬の寒であったであろう。

一方、この建物は土間と居室境の床下部分(註1) や座敷と緣境の床下部分などに石を積みあげ、粘土を塗って外気を遮断している。冬期の寒さおよび谷風を避けるための目的のものであろう。

この建物のそれ以外の設備としては、座敷の前の緣の端に便所が造られている。竹床の小部屋の床下に側壁を石で積んだ大きな穴を掘ったもので、南予地方の民家に普通にみられる形式のものであるが、旧河野家住宅の建設当初には緣との間には戸が入っていなかった。

(註1)土間居室境の床下は大戸口に近い方は石積の壁がなかった。この部分は上のカマチが後で入換えられるなど、かなり改造が加えられている。 床下壁の意味からいって、この部分にも当然床下壁があったと考えられが、この形の壁は撒去してしまうと何の意跡も残さないので移築に当っては在来の形に従った。

三 建築年代

旧河野家住宅の建築年代については、文書、墨書等の資料は何も発見されず、また住人も何回も入れ変ったということであって、伝承もない。

一方、建物の形式は、これまで述べたように、かなり古い要素を備えている。南予地方の民家については十八世紀に建てられたと思われるもので正確な年代のわかっているものはない(註1) 。しかし、旧所在地から山を隔てた東北隣になる久万町には享保十七年 (一七三二) の飢きんの後に建てられたといわれる石丸家住宅が保存されて残っている。この 建物と旧河野家住宅の建物を比較してみると、石丸家住宅は

(1)土間の柱だけがチョウナ仕上

(2)居間の表側は引違戸が入り開放の具合が進んでいる

(3)座敷は二面に押入が設けられている

など、かなり進んだ形式になっている。

石丸家住宅のあった久万盆地は 山間の村ではあるが穀倉地帯として早くから開けていた地域であるので、 単純な比較には問題があるが少なくとも旧河野家の建築時期は石丸家住宅のそれを大幅に下まわることはないとみてもよいであろう。一方、旧 河野家住宅の建設時期の上限についても、それを示す適当な比較例がみあたらない。強いて云えば、旧河野家の縁側につけられた戸袋付の雨戸 が、一筋溝のものとして整った形で計画されている点から、十七世紀までさかのぼるような遺構とは考えられないので、十八世紀前半の中頃とみるのが妥当なところであろう。

(註1)林野全孝他「伊予の民家」愛媛県教育委員会・昭和四六年

鈴木充 迫垣内裕「四国の民家と集落四 愛媛県山間部の民家」四国民家博物館・昭和五十四年

四 建物の位置づけ

日本における民家遺構の実証的な研究は、第二次大戦後急速に実績をあげてきたが、その中で比較的研究が遅れていたのが四国の民家であった。その理由は、一つには四国に建築学科のある大学が一つもないということもあったろうし、また、四国の古民家が平野部に残っているものが少ない、というような事情もあったであろう。文化庁の緊急民家調査を別にすれば、四国の民家の地域的な実態が明らかになってきたのは、ここ数年のことであるといってもよい。

そのような数少ない調査事例の中で、四国山地の民家が二間取り、あるいは居間の裏に寢間を持った二間取り系に近い三間取りの平面を基調にしていることがわかってきた(註1) 。その中で、旧河野家住宅のあった南予地方は小規模な古民家の平面が二間取りになる地域である。

一方、中予には居間の裏に寝間のついた三間取りの民家が多い。まだ粗い調査を行っただけの段階であるが、旧河野家住宅は南予の民家では 一番古いものであり、居間の前面が格子窓だけになるなど、古式な住い方の形式を建物の各部に残している。

伊予でも東の方、中予、東予と呼ばれる地域には国の重要文化財に指定されている真鍋家住宅 十七世紀末の建設かをはじめにして、旧河野家住宅と同時期頃に建てられたと思われる民家がいくつかある。そ れらの建物は奥寝間の三間取の平面であり、二間半四方の広い座敷をもつ形式のものである。このような形式の少し違う民家がどのような意味をもつのか、あるいは、奥寝間三間取の民家がどのようにして成立したかを考える上で旧河野家住宅は重要な位置を占めており、意匠的にも、 いかにも山間の民家らしいまとまりを持った優れた民家である。

(註1) 川村力男「土佐伊予境山間部の民家」日本建築学会東海支部研究報告・昭和四十五年。宮沢さとし「四国の民家と集落一、 一宇村」四国民家博物館• 昭和五十二年 鈴木充• 迫垣内裕・前掲書

次回は河野家住宅移築前の調査についてお伝えします。

四国村ミウゼアムに年に複数回お越しいただける方は、年間パスポートのご利用がお得です。

四国村ミウゼアム年間パスポートのご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

お車でお越しの際の駐車場や、屋島山上シャトルバス乗り場のご案内につきましては、こちらをご覧ください。

駐車場のご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

「四国村ミウゼアム」のインスタもよろしくお願いします!