国指定重要文化財 旧河野家住宅の修復事業③ 「河野家住宅移築前の調査」

四国村ミウゼアムでは令和6年度事業として、文化庁・香川県・高松市から補助金をいただき、国指定重要文化財旧河野家住宅の屋根修復と土壁等の修復に取り組んでいます。

作業は順調に進み、建物の南面でも半分近くまで差し茅が進んでいる状況になっています。

✿旧河野家住宅の移築工事記録

四国村では河野家住宅の移築工事記録を一冊の本にまとめていますが、そこには移築前の河野家の状況や、建物の特色、移築にあたっての記録の保存など、貴重な情報がたくさん記されています。

③回目の今回はその記録から一部引用して、河野家住宅移築前の調査とそこから分かった内容についてお伝えします。(表記は原文のまま、また年代は発刊当時に基づいています)

四 調査事項

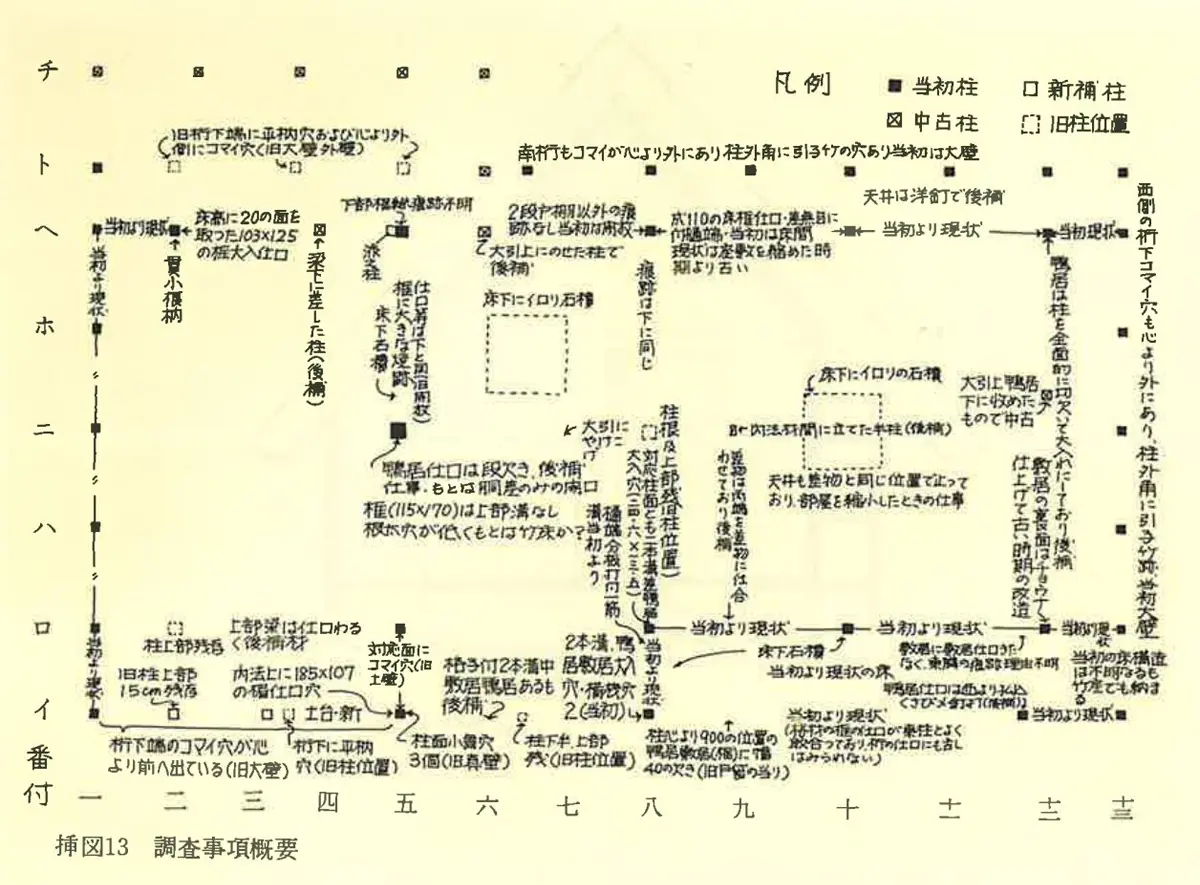

河野家住宅の移築に伴って行った調査は、主として同家の建物を四国民家博物館の展示品として、似つかわしく、建設当初の形に復原するための調査であった。その内容の一部は、復原工事の過程で行ったものもあるが、ここでまとめて報告することにする。なお、番付けは解体時に付したもの(揷図13)を使用する。

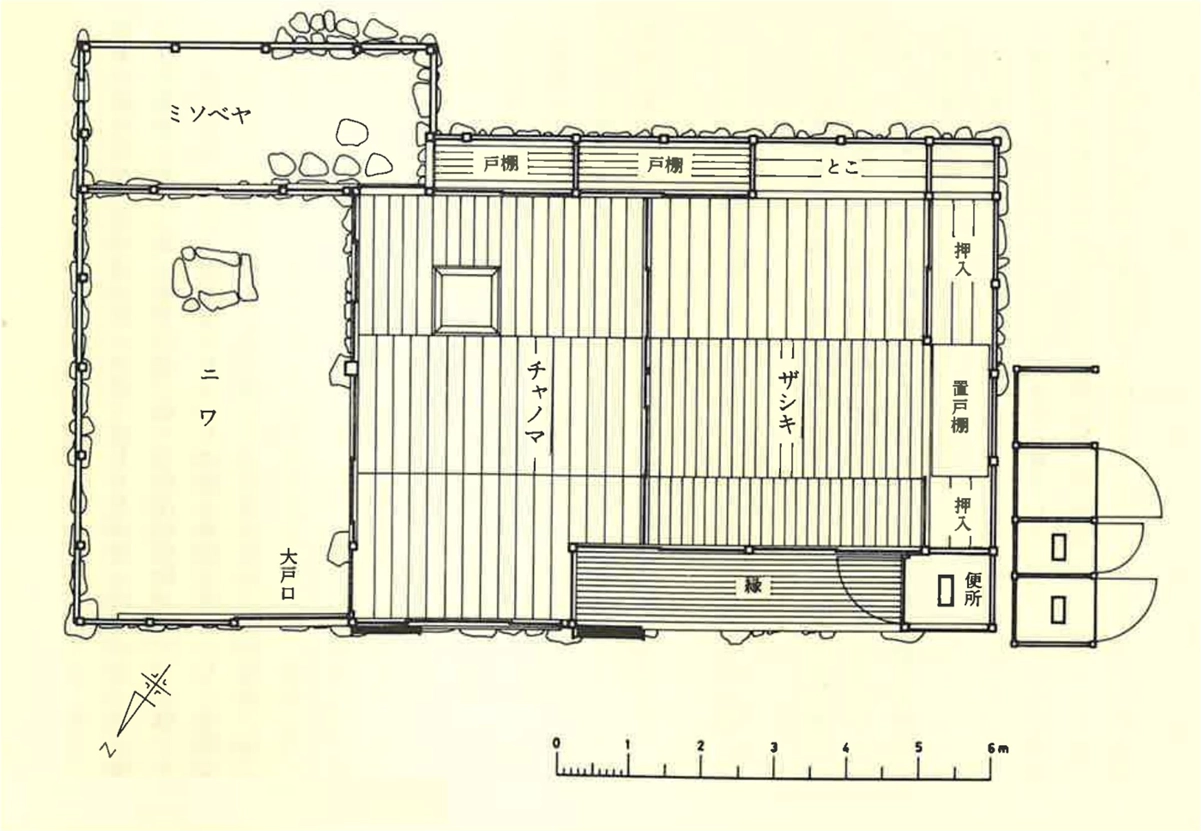

(一) 間取全体にかかわる問題

(ア)現在「チ」通りまで広がっているミソベヤは後の拡張であり、当初の土間は「卜」通りまでであった。

ミソベヤ南の「チ」通の柱はかなり古びた中古材を使用している。しかし、その柱の礎石は雑な感じて、壁の塗止めの石列もない。一方、「卜」 通り「一-五」の間には古い桁が残っており、その下面には「ト二」「ト五」及びその中間に柱の平枘穴が残っていて、ここに柱が立っていたこ とは明白である。

「二-五卜」間が差物で抜かれていたのではないかという疑いについては、「二へ」柱西面に古いカマチの痕跡があり、後述する ように「二-五へ」間の床が高くなることから考えて、「卜」通が壁と考えた方が合理的である。

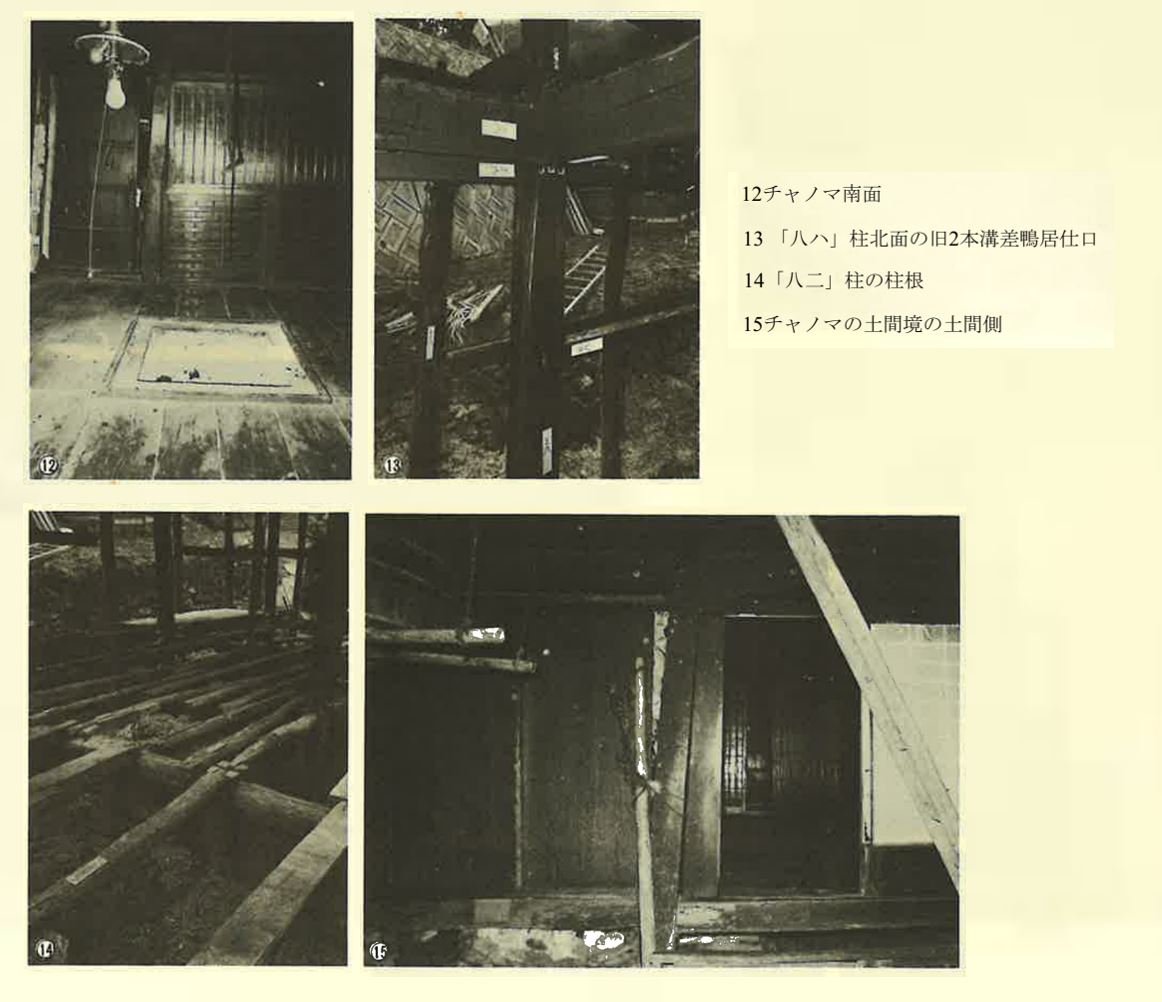

(イ)居間座敷間「九」通りの間仕切は、もとは「八」通りにあった。

居間と座敷間の間仕切は現状では「九ロ」「九へ」間に二本溝の差物を通し、舞良戸を五枚建てこんでいた。この差物は「ロ」通りと「へ」通 りの差物を切欠いて納めたものであり、仕口もきたなく、明らかに後補の仕事である。一方、「八ロ」「八へ」柱の対応面には内法高より上に成二四・六cm 幅一三・五 cmの二本溝をもった差鴨居を大入にした痕跡があり、仕口の仕事もきれいであり、この形式が当初のものと考えられた。

つぎに、「八ニ」の位置であるが、ここには床下に足固貫を通した柱根が残っており、「八ロ〜へ」間に後に入れられた梁上にある束の上端は重柄になっていて、桁行方向の梁と上屋梁を抜いているので、建築当初はここに柱が立っていたことは確実である。従って居間座敷間の柱間装置は、二間半を二つ割りにした内法を差物で固め、建具は板戸を引違におさめていたものと思われる。なお、移築前に「九」通りに使っていた舞良戸は三尺幅のもので寸法が合わないので、間仕切を「九」通りに移した後に新設したものと考えられる。

二 柱間装置にかかわる問題

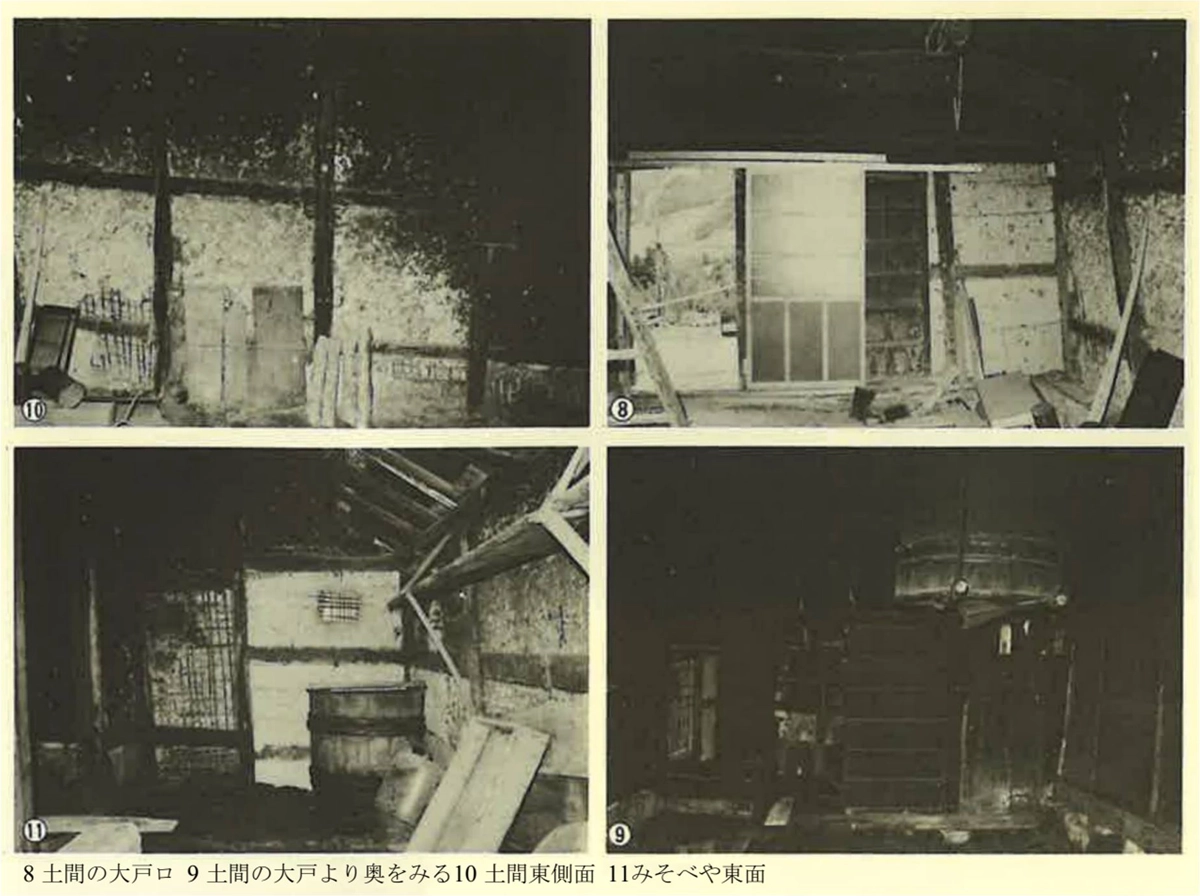

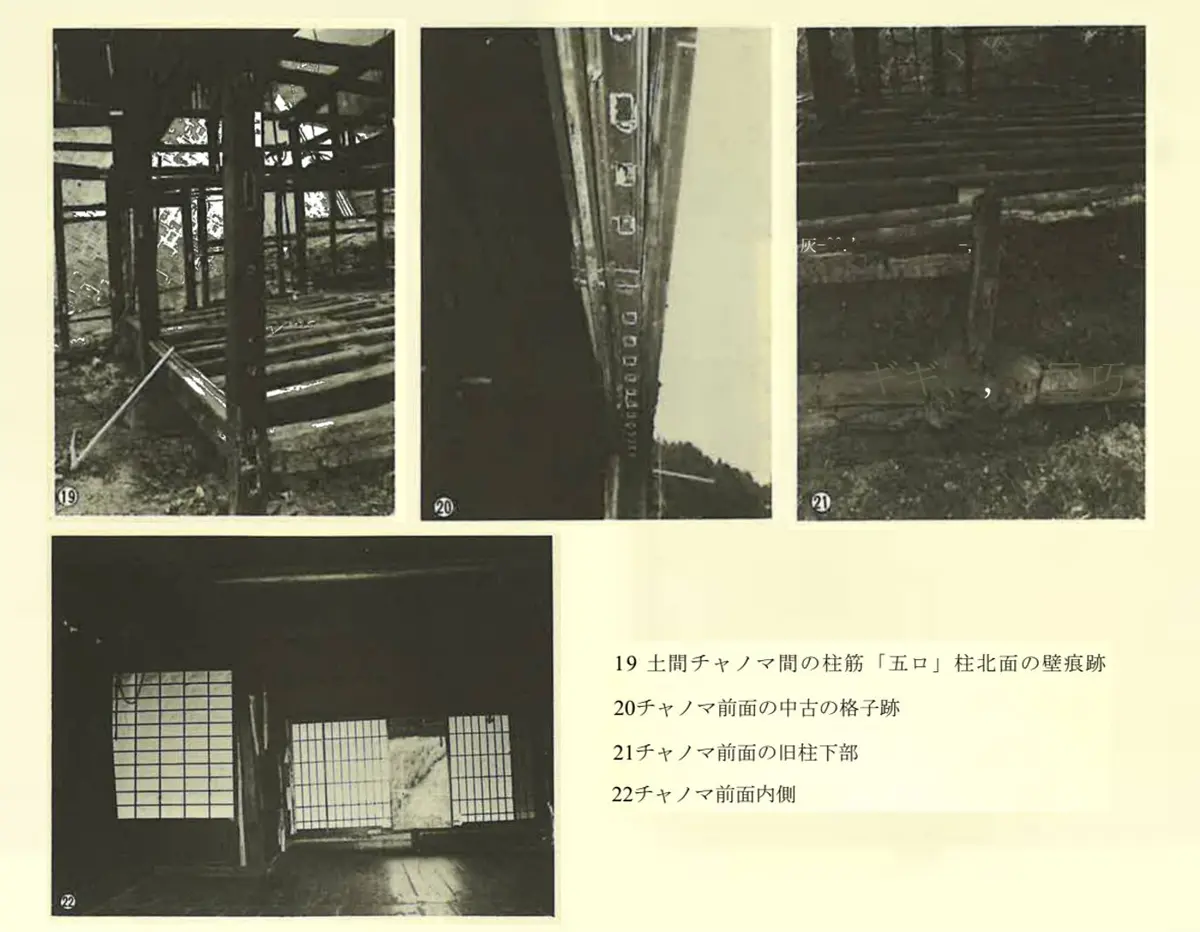

(ア) 正面大戸ロ柱より居間座敷前を除く外壁は、もとは大壁であった。

移築以前の建物では、土間の東側面を除く他の面の壁は、柱間に小舞をかいて真壁の土壁にしていた。しかし、「一」「十三」「イ」「卜」通りにはすべて古い桁が残存していて、その下面を調べたところ、「イ三〜 八」間を除くすべての壁付の位置で小舞穴が桁心よりも外側にほられていた。また、当初材と思われる柱には外角に約三六cm間隔で小舞を繩がらみにするための引子竹(通称スズメ)を打ちこんだ跡があった。四国地方の江戸時代の民家は外壁を大壁にする場合、一×五cmぐらいの先端を薄くとがらせたスズメと呼ぶ引子竹を使うことが多い。旧河野家住宅も、先に述べた痕跡から、外壁は大壁であったことは確実である。なお、大戸口東脇柱から居間の前は桁柱とも小舞穴が心にあけられているので、壁は真壁であった。

(イ) 大戸西脇柱は「二-五イ」間の真中に立ち、大戸口の内法高が低くなる。

土間の表側は、現状では「二イ」「三イ」に半間まに柱が立ち、大戸口が一間分開くようになっていた。しかし、この二本の柱は木柄が新しく、スギ材で後補のものであることは明白であった。また、ここに通されているまぐさや土台も後補のものである。一方、この部分にも古い桁が残っておリ、その下面に「二イ」の位置と「二〜五イ」の中間に平柄穴がほられており 「二イ」には短く切残された柱上部が残存していた。その結果、土間の前面は側から半間入った位置に柱が立ち、残り一間半を二つ割にし、その一半を大戸口にあてていたことがわかった。

また、大戸東脇柱になる「五イ」柱の東面には、現在の内法高の下方一八、五cm のところから内法いっぱいに、差物を大入れにした仕口が残 っており、道具の切れもよいので、この仕口を使った形式が当初のものと判断される。差物のせい一八、五cmから判断すると一 間半を通しにするのは頼りないので、まぐさは一 、三九 mの柱間いっぱいでとどめていたものであろう。なお、この位置にまぐさを入れると、柱石口からの大戸口の高さが一、七mと少し低くなってしまう。このことについては後に現状変更の項で述べるような解釈を行った。

(ウ)土間チャノマ境のは前面半間が土壁、残りは開放になる。

土間チャノマ間の柱間装置は、現状では、前面側半間が板壁、残りの二間半を二つ割にして二本溝の敷鴨居を入れ、板戸を引違い(三尺の戸のため足らないところは小幅板を辺付にしていた)または三板建にし、 南半間はミソベヤ内に取込んでいた。これらについては、前面の「五イ 〜ロ」間は対応面に小舞穴があり、もとは土壁であった。

つぎの二間は鴨居を「五ニ」柱側で大入にし、チャノマ側からはたき込だ仕口かあり、仕事もきたなく、後補の仕事であることが読みとれる。 また、下の框の上面にも相当の踏摺れがあり、かなり長い期間、この間は開放であったことが知られる。なお、「五へ〜卜」間は両側の柱が後補柱であるため、旧状は不明である。

(中略)

三 設備に関する問題

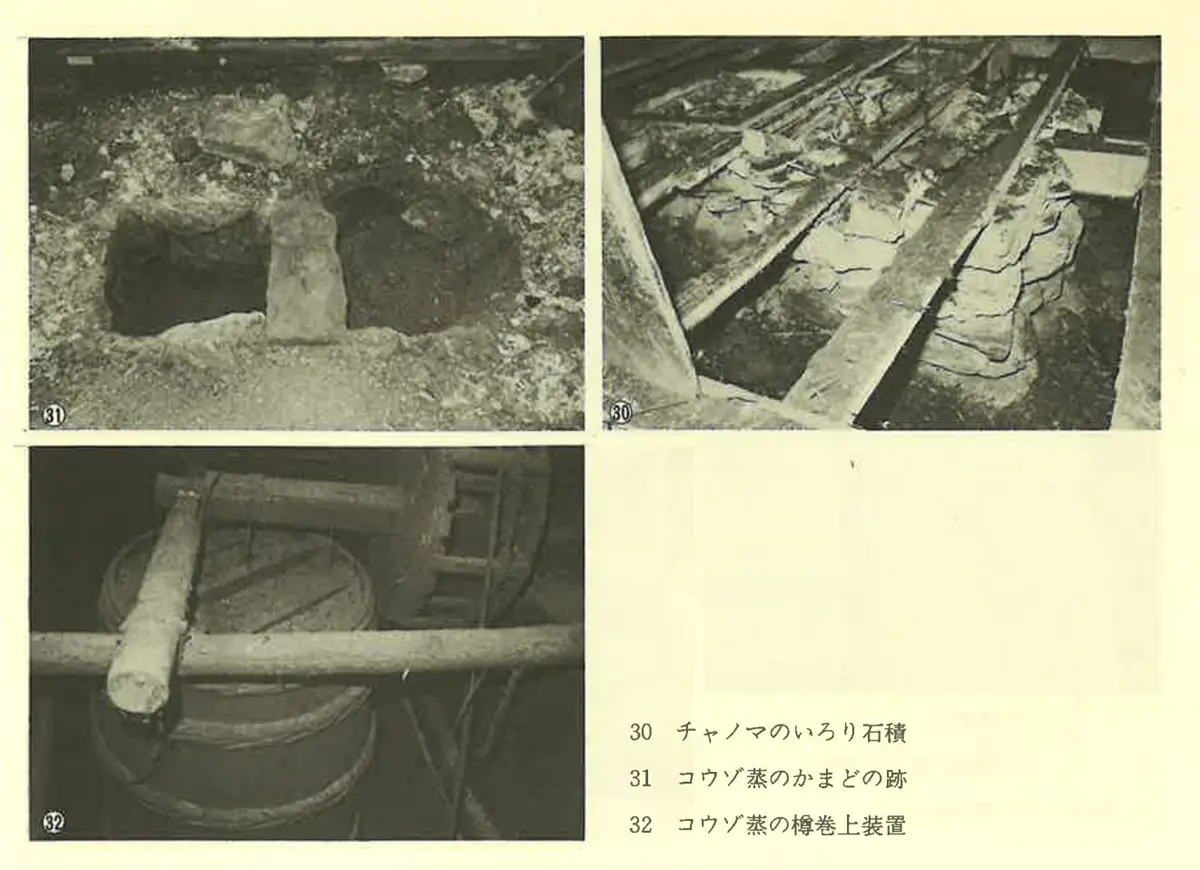

(ア)いろり

いろりは現状ではチャノマの奥側に九五cm角のものがあるだけであるが、床板を撤去したところさらに三個のいろりが築かれていた。一個は現存するいろりのすぐ北側に隣接し、一個は座敷の中央に、他の一個は小さいもので、現状のチャノマと座敷境に近い所にある。いずれも地表面から石で築きあげたもので、上部の框などを欠いている。

これらの三個のいろりのうち、座敷寄の一個と現存のいろりに隣接した一 個は、ともに当主の先代が築いたものであることを当主が記憶しており、後補のものであることが明らかになった。

座敷の中央のいろりは当主が使われていたことを記憶しており、恐らく床が竹座から板敷畳敷詰に変った時期に廃されたものと考えられる。石積の方法などから設置した時期を見分けることは不可能であった。河野家住宅のあった中畦は海抜高さ五〇〇mを越える寒冷の地で昔は降雪多かったという。そのような状況を考えると、各室にいろりが切られる可能性は建設当初からあったと考えてよいであろう。

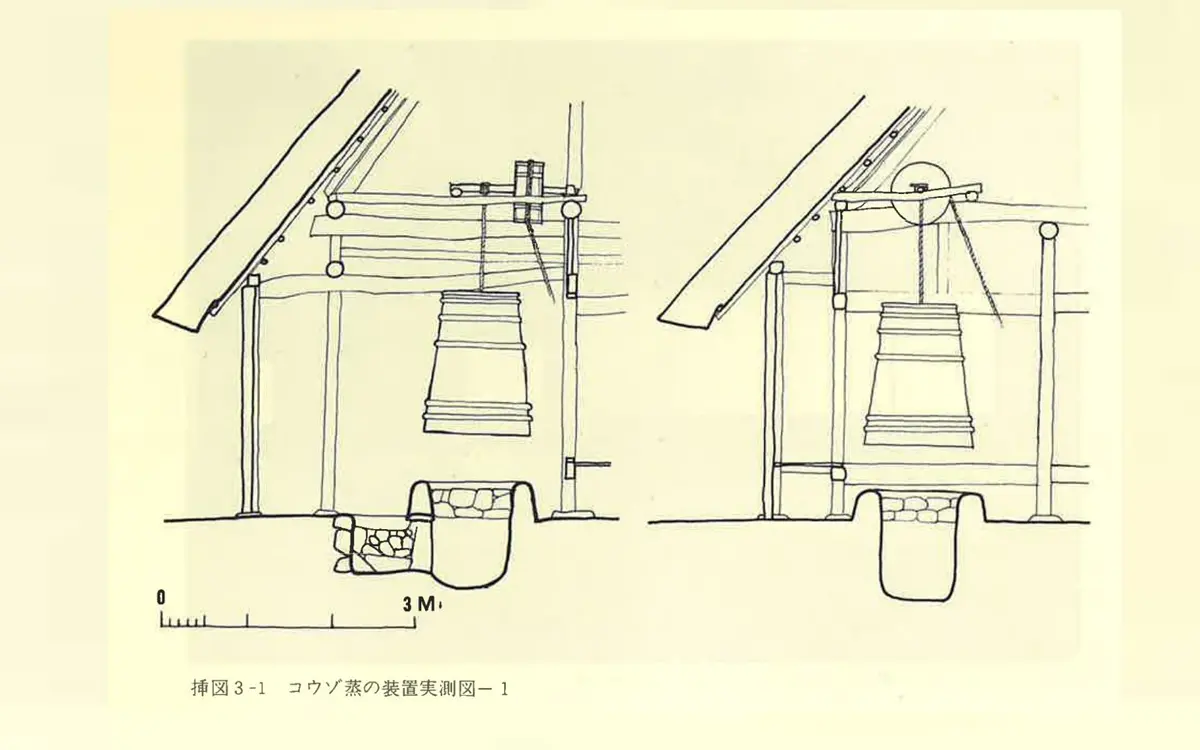

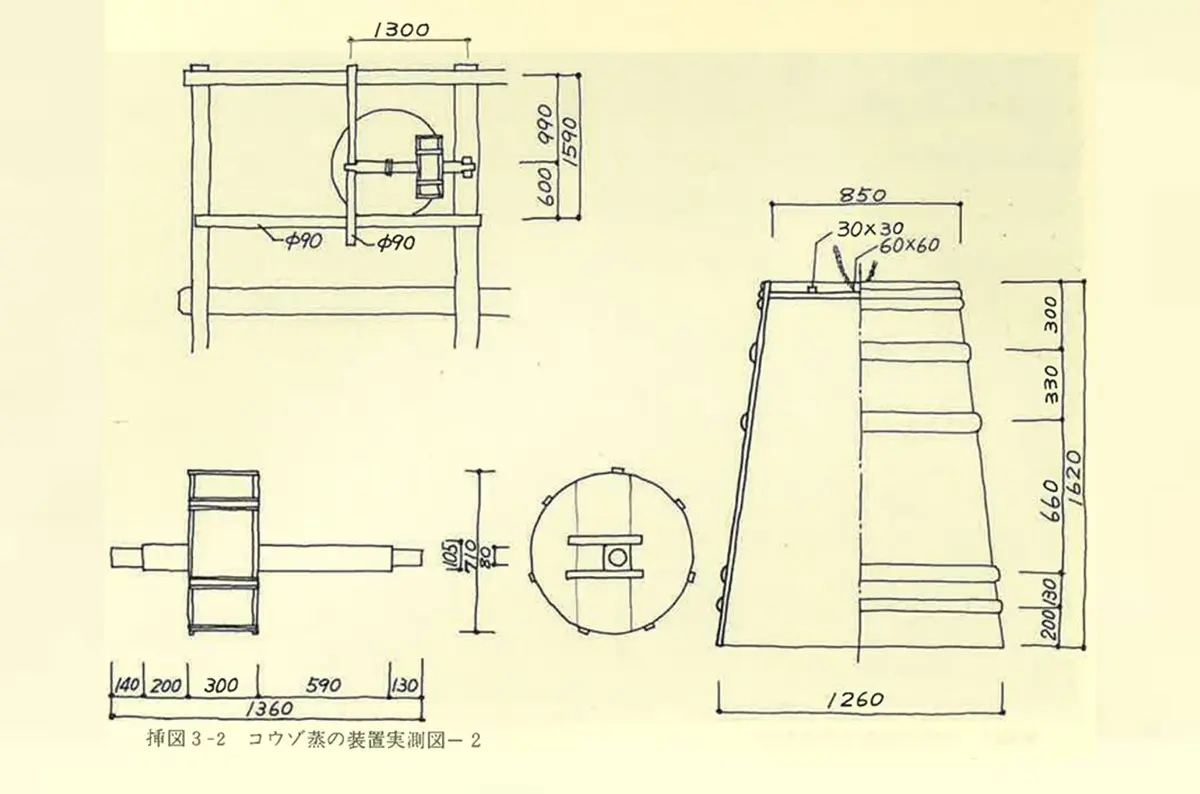

(イ)コウゾ蒸の装置

コウゾ蒸の装置としては、土間の奥に口径一、二六m底径〇・八五m高さ一 ・六二mの樽が逆釣りにされていた。その下の土間を掘ると、旧かまどの装置が残存していた。かまどは土間を径九二・ 四cm 深さ七五cm程度掘り下げ、片側に幅五〇cm長さ九〇cmの炊口を掘り、周囲を石で積んでいる。炊口とかまどの間は長さ七〇cm 幅二〇cmぐらいの平たい石を 置き、この上とかまど穴の穴囲に高さ三〇cm 、幅三〇cmぐらいに石を円形に積み土で塗ってかまどにしていた。

かまどの真上には先に述べたコウゾの蒸樽が釣られている。この樽は底の中央に六角の材が渡され、ここに繩をからげて釣さげるようになっている。繩の先は、土間とチャノマ境の上屋梁と、それに平行に梁間に渡した材で支持した滑車の軸木に卷きつけられている。径七一cm の二枚の円板に横木を打った滑車には別の繩が卷きつけられており、下でこの繩を引張ることによって樽が自由に上下する仕掛である。(揷図3)

河野家住宅のある小田川の谷は内子町の後背地に当る。内子町は大洲藩の東部山間の町で、江戸時代の初期から和紙の生産、中期からはハゼの実から取るロウの産地 して名を馳せた町である。その後背地の農村では当然和紙の原料であるコウゾやミツマタ、あるいは和ロウの原料になるハゼなどの栽培が盛に行なわれていたと考えられる。小田川の谷の最も奥で、田畑も少ない中畦にある河野家住宅においても山林に依存した生産が主業であったであろうことは容易にうなずけるのである。

コウゾ蒸に関連して建物にも変った所が二ヶ所みられる。まず、土間チャノマ境の奥の一間の框がすりへり、土間側に根太穴が露出するほどになっていることである。コウゾを蒸す際に、コウゾを束ねるための繩をかけたため、すりへったものと思われる珍らしいものである。

つぎに、土間の奥の庇部分、「一〜五へ」の間に縁が張られていた痕跡 があることである。この間は側壁が後に撤去されてミソベヤになり、「五 へ」柱も取替えられるなど、旧状を示す資料がかなり欠落している。その中で当初材として一本だけ残った「二へ」柱の西面に、石口から六五・ 二cmを上端にして、建設当初の仕事とみられる上前角をおとした位置に一二・五×一 〇・五cm 断面の框を大人にした仕口跡が残っている。ついで、この柱には南から地貫が差されているが、その貫は土間に面した部分を小根柄に作っている。また、東面には西の框上端から六cm下った所に一 〇×一〇cmの角材の框を入れた痕跡があり、これまた当初からの仕事と見 受けられる。「二へ」柱から南にのびる貫を根太として使ったものと見ると、貫上端と框上端との間は五cmの高低がある。もし、床材として真竹を使うならば、その高低差は竹の上面と釣合うが、東の半間で何故框を下げているのか疑問は残る。これが棚であれば恐らくコウゾなど材料を積む場所として使ったのだろう。

(ウ) 便所

南西の隅にある便所は現状では床に板を張り中央に長四角の穴をあけ、下に柱間いっぱいに石積の汚物溜を設けた形式のもので、表側の柱間装置に変更した跡がみられないところから、建設当初から便所として使われていたことがはっきりしている。表側の柱間装置は上部に格子付引違戸(障子か)を設け下半を吹寄の横桟付板壁にしている。

この便所で問題になるのは入口の装置である。現状では緣の側柱と入側の柱に二七cmのずれがあるため、緣の側柱から入側の差物に角材を渡 し、これに四・五×一・五cmの方立をたて、方立側を釣元にして、扉を釣っていた。その結果、座敷側では端の柱と方立の間に二〇cm余の隙間ができて、便所の中が見える形になるが、ここには何の手当もされていなかった。方立の仕事は差物によくなじみ、一見当初からの仕事とも見受けられる。しかし、緣の側柱の方では、鴨居を収めるのに切欠を作り、寸法が合わなかったためか薄い飼物を加え、裏から楔を打って鴨居を固定するという方法を用いていた。このような手法は建設当初のものとは 考えにくい。また、敷居は座敷側の敷居に緣から穴を掘って固定していたが、すぐ隣にも同様の仕事のきれいな穴があり、当初の形はちょっと想像しにくい。以上のことから建設当初は入口には扉等の装置はなくて。 開放されていたものと考えた方がよいものと思われる。

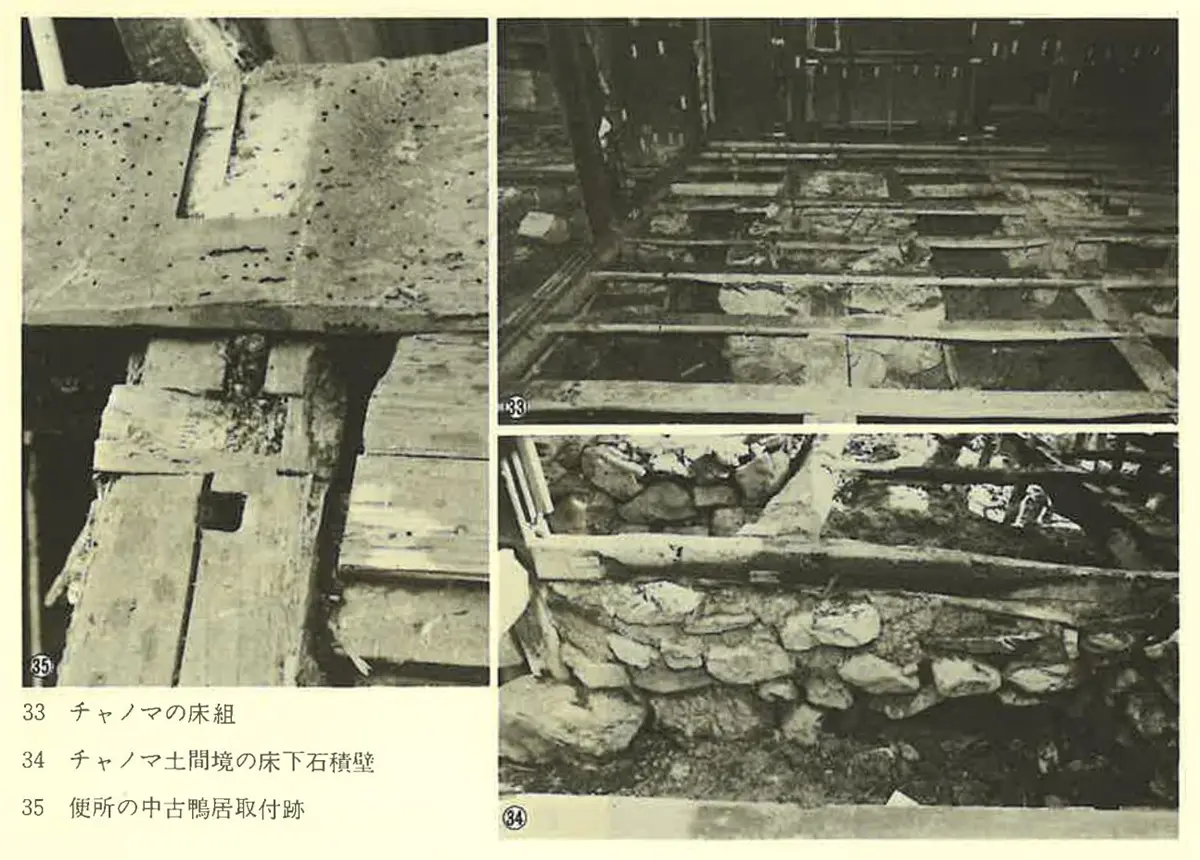

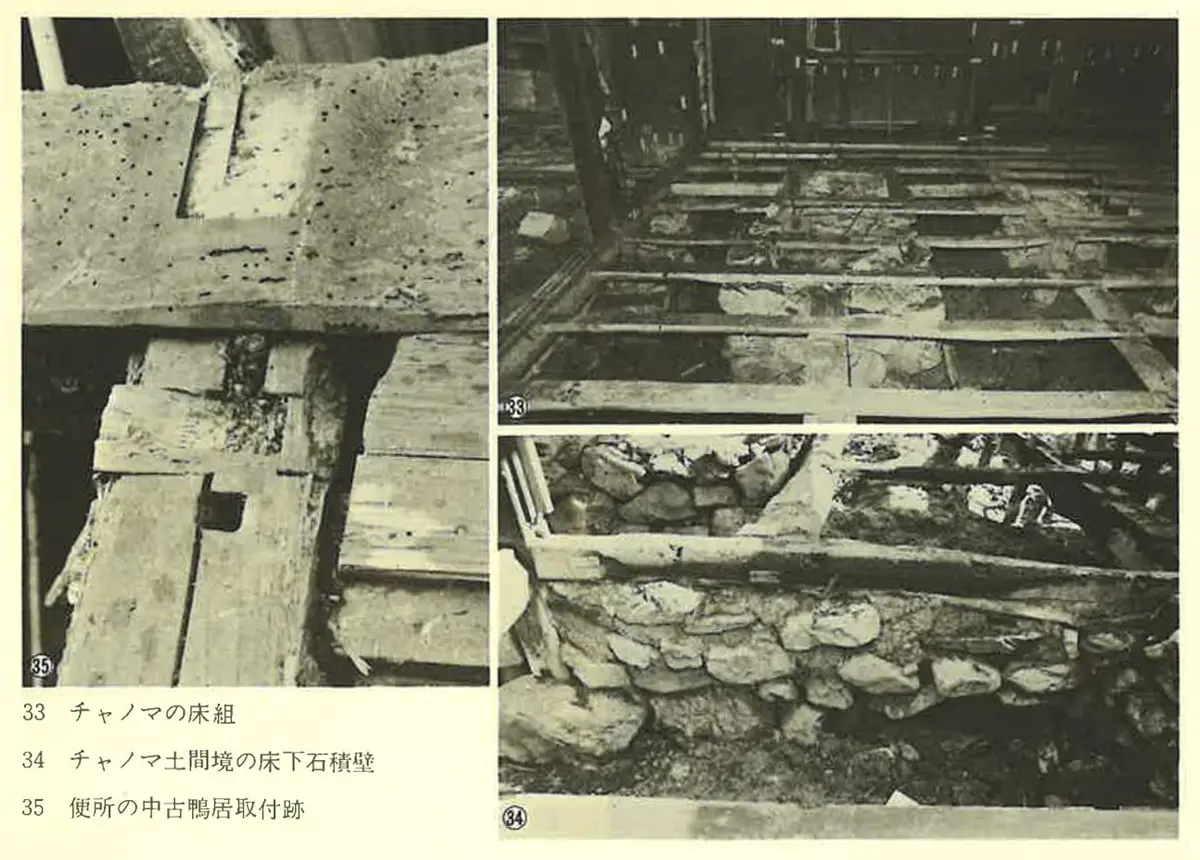

(四)床

居室部分の床は大引と根太を使って骨組をつくり、梁行方向に板を張 っていた。座敷は畳を入れることを前提にしていたと思われるが、現状では二室とも畳は敷かれていなかった。

床組はまず足固めとして「へ」通りの「五〜八」「八〜十」「十〜十二」 間に一五×一八cm のサクラ材、「ロ」通り「八〜十」「十〜十二」間に十 二×一八cmのマツ材を通す。つぎに居間の中央および「八〜十二」間を三分する位置と「十二」通りに十八×二〇〜二四cmのサクラ材の大引を渡す。また「八」通りでは径十五cmの材を柱間に渡し、「五」通りでは 框に根太穴を掘って桁行方向に根太を渡す。

根太材は取替が多かったが当初材と思われるものは広葉樹の径九cm程度の丸太を厚さ六cm程度に太鼓落しにして、平な面を並べ、框に当る部分は枘を作って収めていた。

大引は柱または足固めに衲差しにし、栓は使用していない。チャノマ では大引筋にいろりがあるため、大引は途中で止め、いろりの側石の上に載せて固定させていた。

つぎに、床の仕上げ材であるが、愛媛県の山間部の民家では明治末年ごろまで竹床の建物が多かったといい、重要文化財である真鍋家住宅も床は竹を使った竹座であった。河野家住宅もおばあさんの話では六十年前にこの家に移って来た時、座敷は竹簧子の床であったという。この点を床材について検討したが座敷については確実な証拠を求めることはで きなかった。

チャノマの床についても、根太表面が腐蝕しており根太のすすけ具合からここが竹座であったかどうかということを検討することは困難であ ったが、いろりに近い大引の側面に焼けこげの痕があり、板床であれば このような位置が焼けることはない筈であり、竹座であった可能性が高い。

つぎにチャノマの床全体の構成であるが、チャノマと土間境の框(当初材)は上面から五cmぐらい下った位置に根太受の穴がほられている。

この位置に根太を収め、板を張ると、框上面と床面は四cmほどの段差が でき、座敷境ではこれが敷居の下の隙間になつてしまう。この点、床を竹座にして径五cm程度の竹を入れれば土間境では框上面と床面が平になり、座敷境では敷居下端に床面がくる。座敷についても同様で 径五cmの竹床にすると、床面が敷居下面と合致する。以上の状況から考えて、 旧河野家住宅の床は座敷、チャノマとも竹床として計画されたものであるという結論を得た。

(中略)

(十) 破損状況

破損状況については、すぐに移築にかかる段取であったので詳しい調査は行なわなかった。概略を述べれば、建物は南と西に向って傾き、内法高で三cm程度の傾きをもっていた。しかし部材の損傷は南背面を除いて、さほど甚しくはなく、壁下部の破損等柱間装置の破損が多かった。

南背面の破損は特にミソベヤの西部で著しく、「六チ」部では柱の下部が腐蝕し、桁が落ちかかり、主屋にもたれてかろうじて形を保っているという状況であった。しかし、主屋部分の損傷は意外に少なく「卜」通り西側で外壁が柱から外れかかっている程度であった。

次回は四国村への移築についてお伝えします。

四国の民家と集落(三)旧河野家・旧宝田家住宅の移築工事記録

ミウゼアムショップで税込2,970円で販売中です。

四国村ミウゼアムに年に複数回お越しいただける方は、年間パスポートのご利用がお得です。

四国村ミウゼアム年間パスポートのご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

お車でお越しの際の駐車場や、屋島山上シャトルバス乗り場のご案内につきましては、こちらをご覧ください。

駐車場のご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

「四国村ミウゼアム」のインスタもよろしくお願いします!