国指定重要文化財 旧河野家住宅の修復事業④ 「四国村への移築」

四国村ミウゼアムでは令和6年度事業として、文化庁・香川県・高松市から補助金をいただき、国指定重要文化財旧河野家住宅の屋根修復と土壁等の修復に取り組んでいます。

差し茅と言って傷んだ茅を新しい茅に交換する作業はほぼ終わり、あとは土壁や土間にある楮蒸し釜を修復する左官工事を残すだけとなりました。

✿旧河野家住宅の移築工事記録

四国村では河野家住宅の移築工事記録を一冊の本にまとめていますが、そこには移築前の河野家の状況や、建物の特色、移築にあたっての記録の保存など、貴重な情報がたくさん記されています。

④回目の今回はその記録から一部引用して、四国村への移築についてお伝えします。(表記は原文のまま、また年代は発刊当時に基づいています)

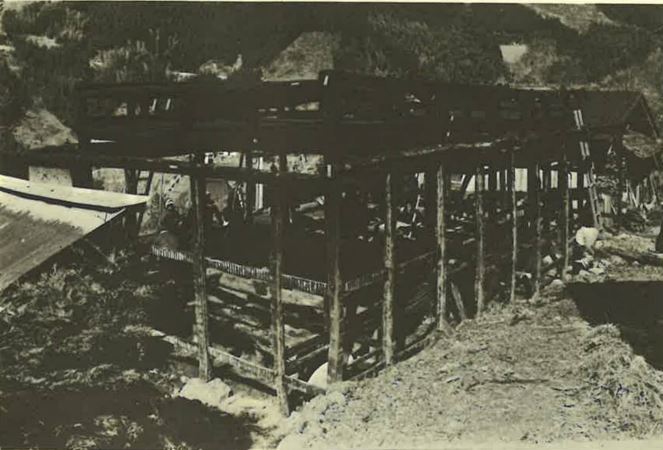

五 解体工事

旧河野家住宅の移築に当っては、解体に先立って建物の概略や細部を示す写真の撮影、現状の実測図を作成した。ついで、同家に備えられている用具で不用な品、こうぞ蒸の装置、置戸棚等を搬出した後、すべての部材に番号札を打ちつけ、必要な足場を整えて、解体工事に取りかかった。

工事は、まず建具を取り外し、壁を落した後、床を取りはらい、下部の調査、実測を進めるとともに屋根茅を取り去り、小屋組を撤去した。 ついで、梁、軸部と順次解体し、必要に応じて、調査、実測を行い、写真を撮影した。

解体材は屋根葺材、木材、金物、建具、礎石類は全て移築先へ運搬したが、壁下地の竹および新補の板等、再用のできないものは現地で処分した。

運搬に当っては材料の損傷を起さないよう養生を行った。移築地に到着した部材は種別に分類し、保存小屋に格納し、長材は枕木をほどこした上にビニールシ—卜を掛けて保管した。

写真上 解体工事

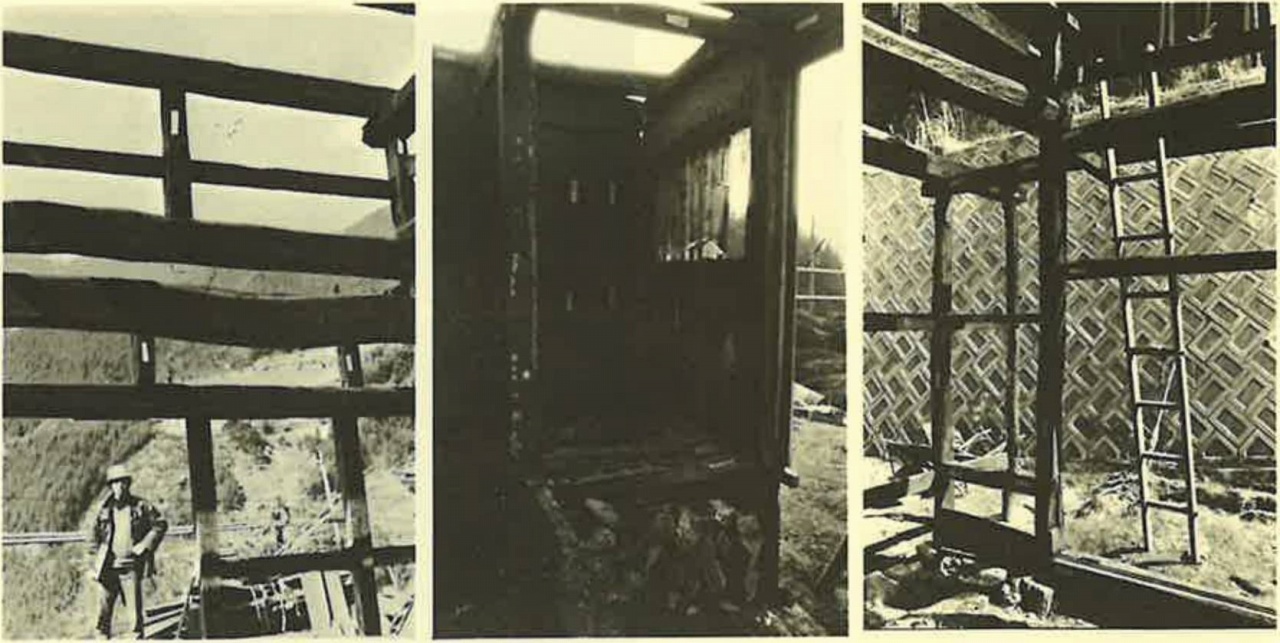

写真左から

*土間「ロ」通りに入れられた後補の梁とその上に残る旧「ニロ」柱上部

*解体中の便所

*土間「へ」通りの古い框の仕口 この部分は竹床の棚状のも のになる

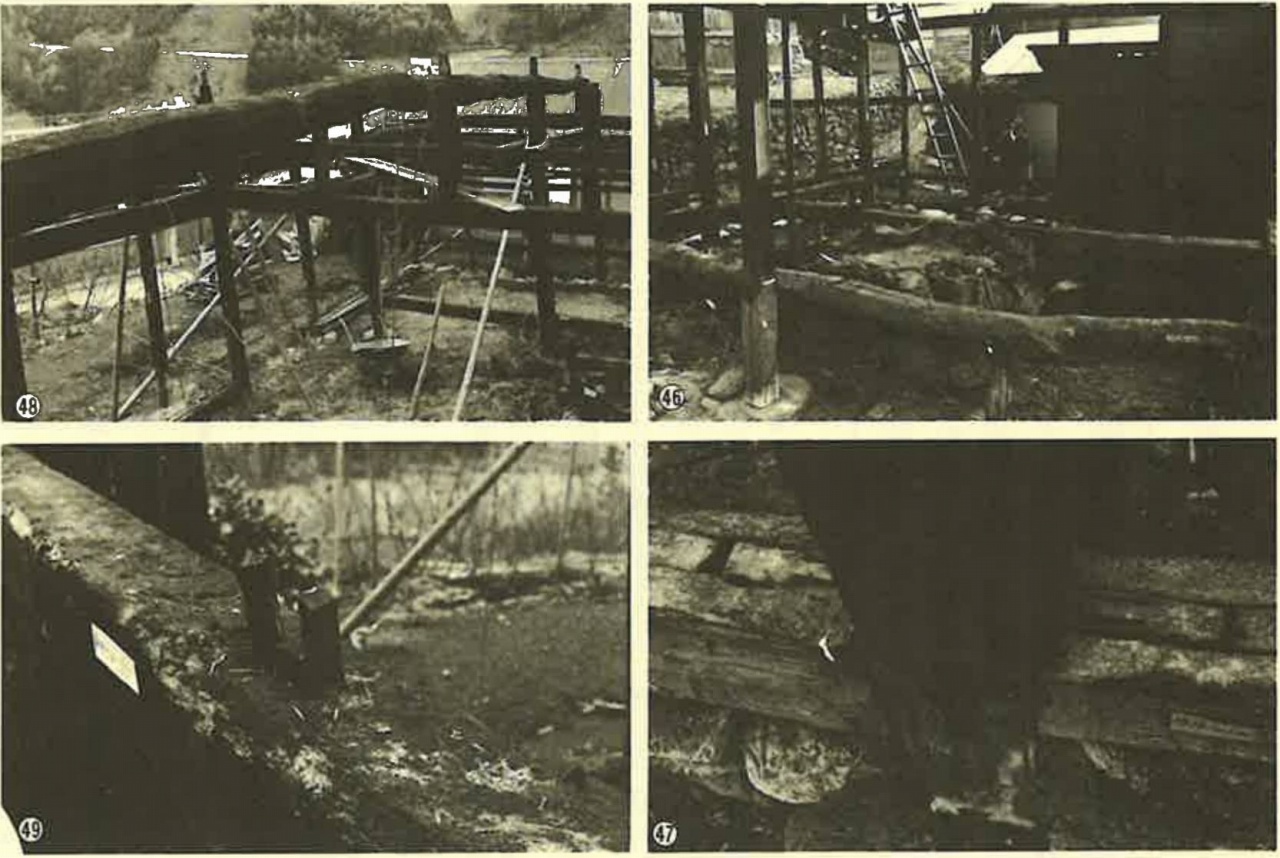

写真左上から時計回りに

*中曳梁

*座敷の大引といろりの石積

*柱と桁の仕口

*座敷の大引の仕口

四国村において

一 敷地の選定と造成

解体され、四国村へ移された旧河野家住宅の復原工事は、解体後ニヶ月ほどたった昭和五十四年五月の中旬から行なわれた。

再建する建物の敷地としては、博物館敷地の中央近くにある石敷広場の北東の斜面が選ばれた。この広場は丸亀藩御用米蔵から奥へ進んだ所にあり、南東側は急な斜面になり、北から北東へかけて斜面が取りま いている。博物館の計画では、将来はこの広場に噴水と藤棚を設け、憩の広場にする予定の所である。

旧河野家住宅の建物はこの広場に面した斜面地に建てる計画で、広場側と背面に石垣を築き、段型造成にしたため、旧所在地の状況に近い形の敷地が得られた。ただし、博物館の計画では、この敷地に先に寄贈を 受けた久万町にあった倉を並べて建てる計画であり、その取合せが問題 になる。

久万町から移される旧稲田家土蔵は棟高が相当高いため、同一地盤高で建ててつり合いが取れない。そこで、前面の石垣はそのままにして、 倉の敷地だけを約一m低くし、河野家住宅敷地との間に石垣を積み、段差を設けることによって、同一敷地内にあった建物でないことを示した。

二 現状変更を行ったところ

旧河野家住宅は古材の残存率が高く、解体時の調査によって建設当初の形式がほぼ確実にわかった。そこで、復原に当ってはできるだけ建設当初の形に戻すように努めた。そのために現状変更を加えた所は、つぎのとうりである。なお、変更理由については前章四節で考察を加えた部分は項目番号だけ示し文章は省略している。

(一) 間取および柱間装置にかかわるもの

ア 背面のミソベヤを撤去し、背面壁面線を通し、土間奥に半間幅の竹床の棚を設けた。

イ チャノマ、座敷の仕切をチャノマ側に半間移動させ、中央に柱を復し柱間装置を差物、板戸二本引違に改めた。また正面側半間を板戸一本引とした。

なお、この個所に使用されていた差物は、現居間座敷間に使われている二間の差物の断面に樋端を加えた断面であったため、古材を活用するため切断して使い、下端に薄鴨居を取りつけた。そのため復原建物では当初の形式とは違ったものになっている。建築当初の形は普通の二本溝の差物であった。また、板戸については古いものがないので上框のない古式なもので整備した。

ウ 大戸脇柱から外の土間外壁および三方の外壁は土壁の大壁中塗仕上げとした。

エ 大戸脇柱を一間半二つ割の位置に改め楯を大戸口の上だけに止め、建具を大戸と障子の二本引にした。

この大戸口は内法高が低いので、差物を大戸幅の二倍まで通すと土台を兼る敷居も厚味のあるものになリ、内法高が一.五八m程度とかなり低くなってしまう。そこで、 大戸口の蹴放しは六cmの薄い材を入れ、大戸等の溝は横から栓で打ち込 んだものと考えた。このような形式の大戸は河野家住宅の旧所在に近い久万町菅生中野村の秋本通行氏宅で用いられているので、それを参考にして整備した。大戸は旧来のものを寸法を合せて再用し障子はその形式に合せて整備した。秋本家住宅は十八世紀の中頃に建てられた建物と考えられ、保存状況の良い優れた民家である。

オ 土間チャノマ境の柱間装置は正面側半間を土壁とし、他は開放にした。

カ チャノマ前面の中央に柱を復し、土間側は土壁、座敷側は格子窓障子引違にした。

なお、中央の柱は古材を転用して上部を補足した。

キ 座敷裏の側壁の中央に柱を復し、戸棚は撤去した。

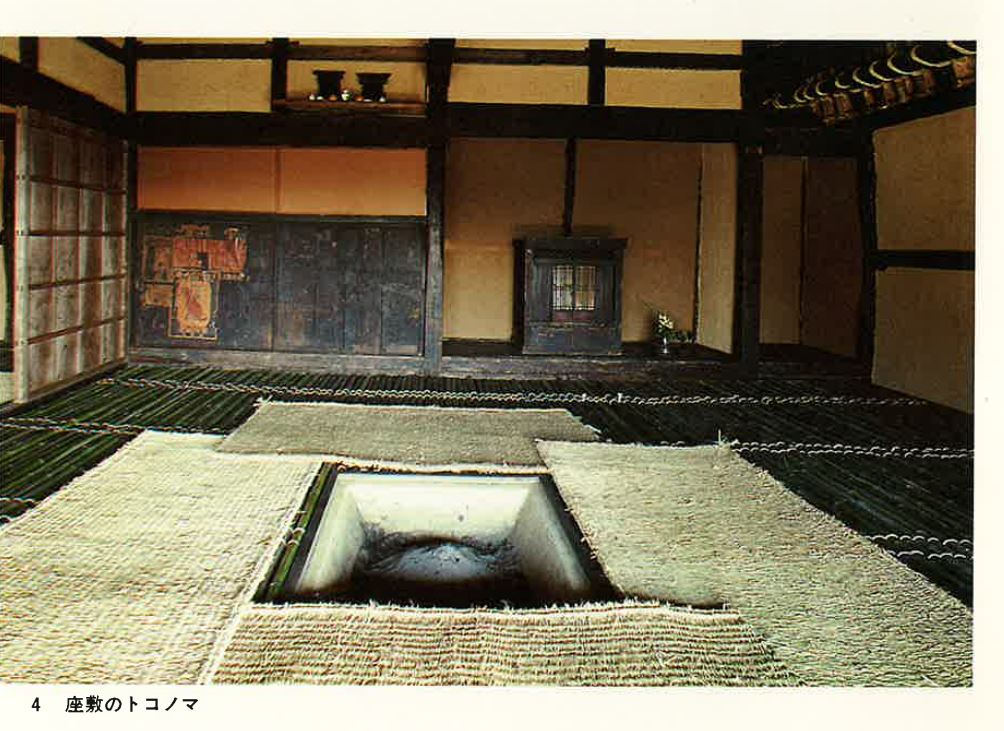

ク 座敷側面の押入を廃し、裏面側寄に床間を復した。

なお 裏側チヤノマ寄の戸棚は建設当初は床間であったが、戸棚に改造された時期が古く、板戸等も改造当初のものが良く残っているので、現状のまま保存した。

(二)床、天井、設備に関する現状変更

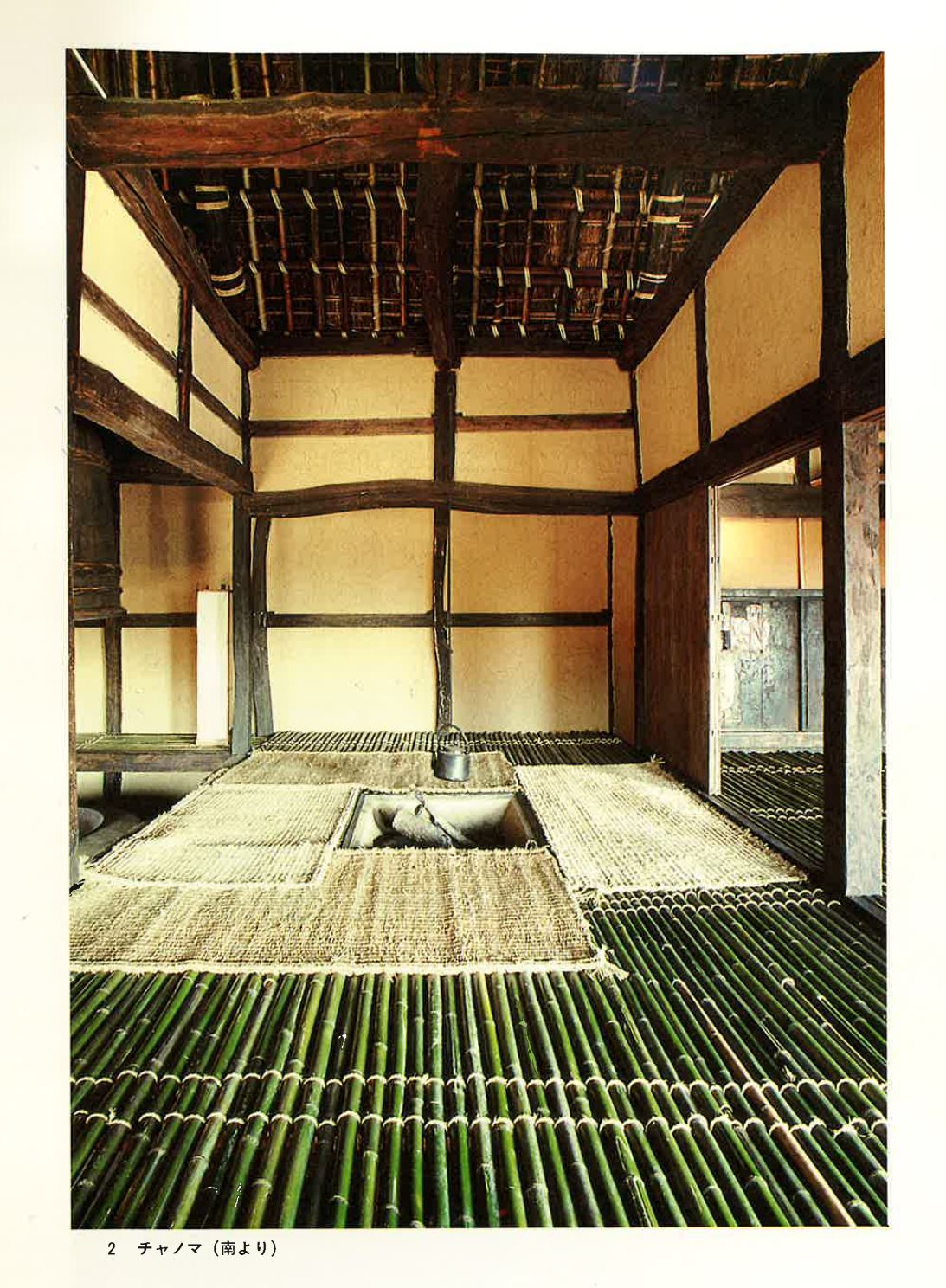

ア チャノマ、座敷等の天井を廃し、床を竹座に改めた。

なお竹座の竹の組方等は実例が残っていないため、実際に試験を行った結果、竹側に横方向に藁繩をかけ、根太側を斜にしてからめる方法が 一番安定したので、その手法によっている。なお、竹は元末を交互になるように並べ根太の上で突付け継ぎにした。

イ 座敷にいろりを復した。

ウ 土間にコウゾの蒸装置を復した。

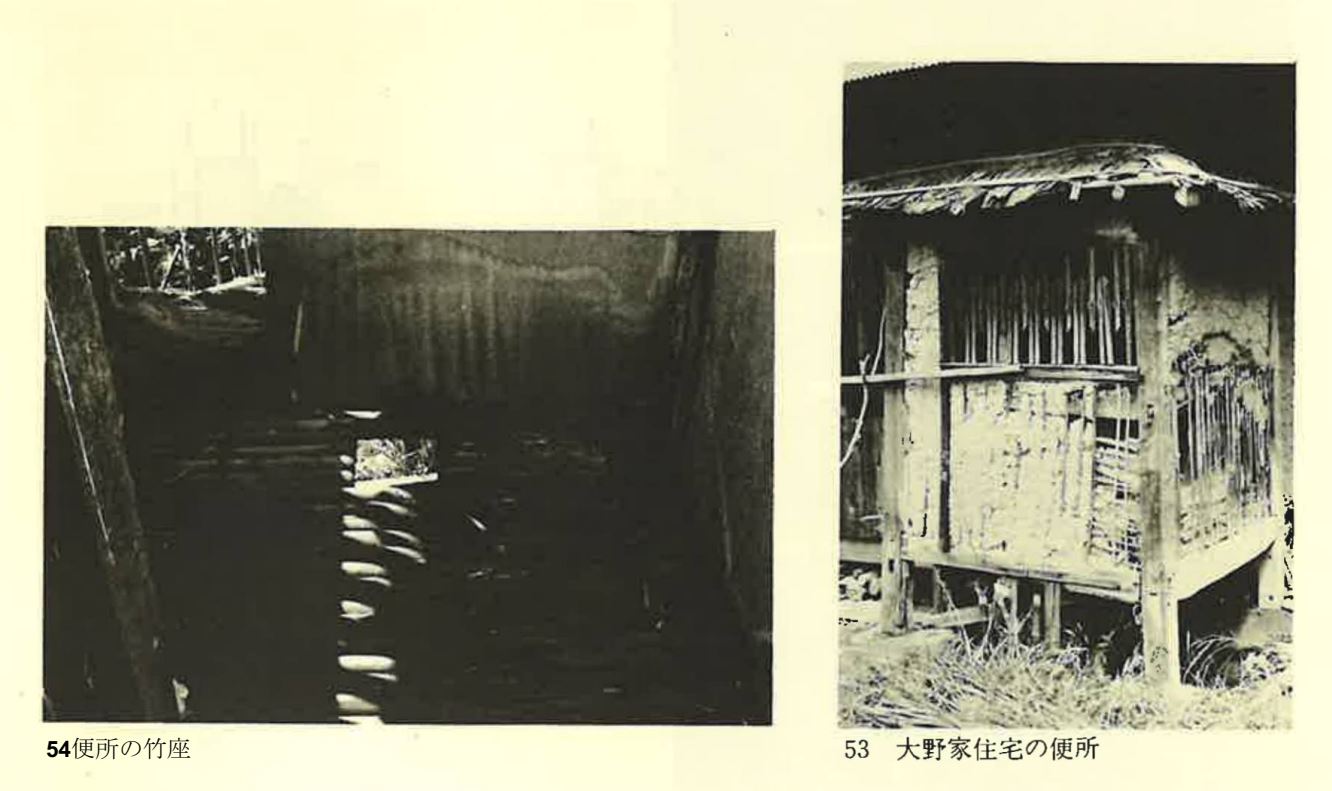

エ 便所の扉を廃し、床を竹座にした。

便所の床については、現在は板が使われていたが、風蝕等が激しくいつ頃の時期のものかはっきりしない。一方、便所に床を張る場合、根太を桁行方向の足固貫に掛ければ板張、梁行方向の貫に掛ければ竹床の上面が縁板上面に見合う高さになる。現在残っている部材の痕跡から、そのいずれとも判断できなかったが、居間や座敷の床 が竹であることを考えると、便所も竹床の方が釣合いが取れるので、竹 床にして整備した。

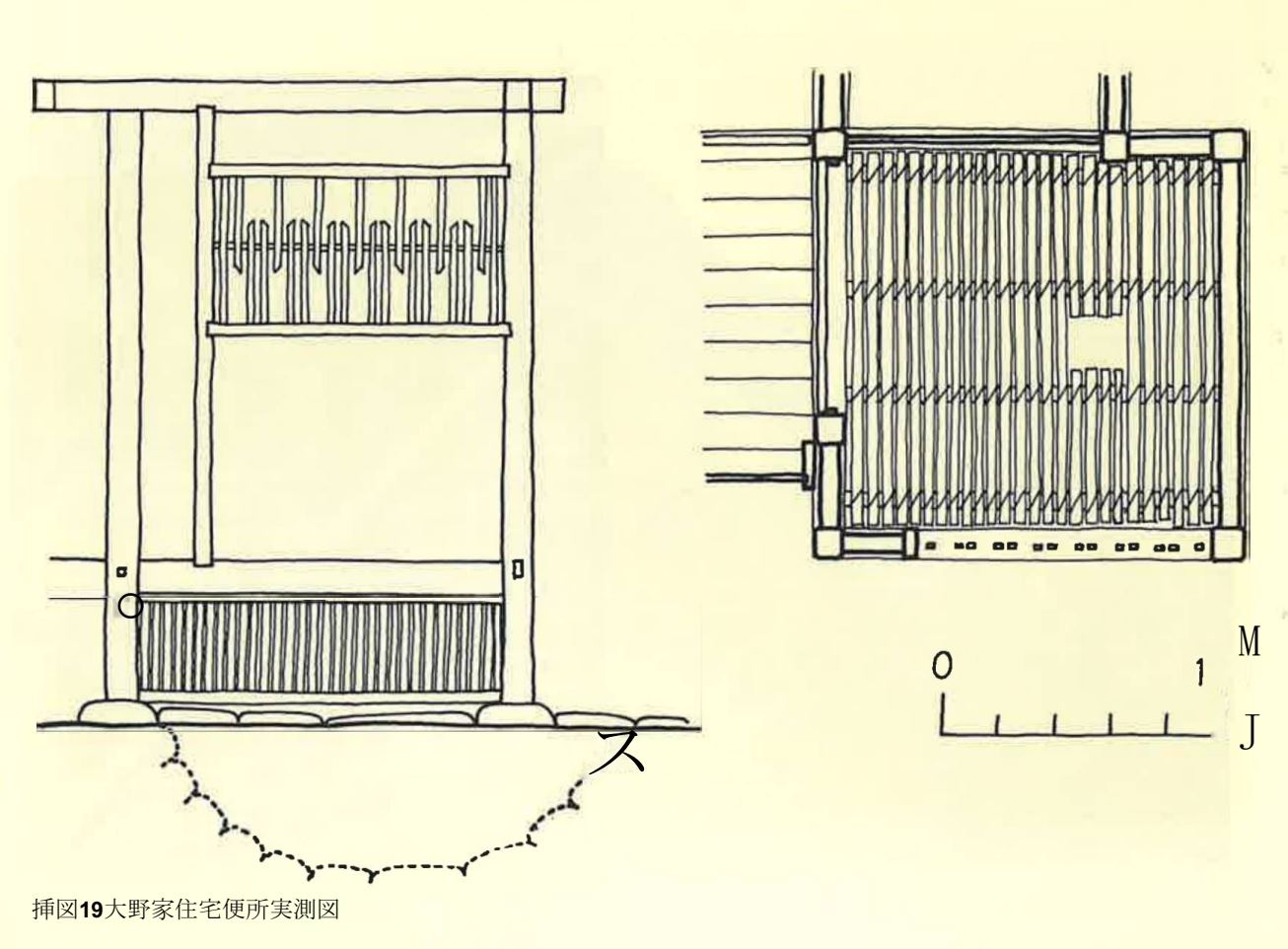

便所を竹床にした実例は小田町の北隣にあたる広田村玉谷篠谷の大野憲俊家住宅に残存しており、その便所の形式が旧河野家住宅の便所と良く似ているため、四国民家博物館において形式保存をしたい、という意 図もあって、旧河野家住宅の便所を竹座に整備した。

大野家住宅の便所も旧河野家住宅の便所と同様、座敷前の縁の端にある。〇・九八m× 一・〇五mの一画を一尺ほど張り出し、足固め貫の上 に桁行方向に根太を四本通し、その上に竹の簀子を編でいる。排便孔は小さく内法で二八×一 八cmで奧へ片寄っている。便溜は床下に石で築き、妻側に一三・五cmのばし、汲取口にしている。旧河野家住宅の便所も、 この例にならい整備した。

(三) 軸組みおよび屋根

ア 「二口」「八二」に柱を復原した。

イ 屋根の補強として「二」通りに垂木受けを一本新に加え、垂木を三本おきに一本杉丸太に変更し、力垂木とした。

旧河野家住宅は建てられてから二百五十年以上たった古民家であり、使用されている部材はかなり考朽化している。復原に当ってはそれらの部材をできるだけ補修して再用した。

一方、今回移築新設した場所は屋島の南麓に当る斜面地で時折強い吹上げの風を受け、特に台風の時は平地部よりかなり強い風が吹く。以上のような点を考慮し、保存展示施設としての安全性を考えて、屋根については必要最低限の補強として、考朽がめだつ草桁に沿えて垂木受を配し(内部ではほとんど見えない)、一間に一本の割合で杉丸太(末口七五mm) の力垂木を加えて整備した。

ウ 棟覆いは旧河野家のあった南予地方の古民家に多く用いられ ている杉皮を竹で押える方法で整備した。

三 復原工事

旧河野家住宅を以前の状態に複する復原工事は昭和五十四年五月十八 日に着工し、十二月二十九日に完了した。工事日程及び工事関係者は別 記した通りである。(略)

復原工事にあたっては文化財としての旧河野家住宅の価値を損なわな いよう留意し、当該建物の古い部材は可能な限り補修して再用した。

復原工事の仕様等はつぎのとうりである。

(一) 基礎工事

ア 地中梁

移築敷地は盛土した造成地であるため、建物の不等沈下を防ぐため、 地中梁を上屋柱筋および両妻柱下にまわした。地中梁は幅五〇cm厚十二cmの栗石地業上に幅三〇cm成四五 cmの鉄筋コンクりートを打った。

イ 礎石下地業

礎石下は地中梁のある個所は地中梁上端より径二五cmのコンクり—卜柱を立ちあげ、その他の個所は盛土を壺掘し四五cm四方厚一二 の栗石 地業の上に厚二七 のコンクり—トベ—スを四五 角に打って基礎の補 強とした。

床束石下は票石およびコンクリートベースの幅を減じ方三〇cmとした。

ウ 石据

礎石には移築時にペィントで番付を付したが、その番付に従って柱心に礎石を並べ、飼石あるいはコンクリートを飼込み、礎石を所定の高さに据付けた。

(二)木工事

ア 木造り

復原工事にあたっては当初材はできるだけ再用するために、よごれや腐損部分を落し、継木等をほどこした。

改造や腐蝕がひどく再用できない材についてはやむをえず、同質の材を使用し、継手、仕口、仕上等を在来の材にならい、あるいはそれを参考にして加工した。取替の材種はつぎの基準に従った。

柱 上屋柱・・・サクラ 下屋柱・・・クリ

構造材 マツ

化粧材 スギ、ヒノキの無節材または上小節材

その他 スギ、マツの一等材

なお、旧河野家住宅は博物館の陳列資料として学術的な目的を持って 展示されるものであるので、不用の仕口等は一切埋木をほどこさず、見学者の参考に供することにした。

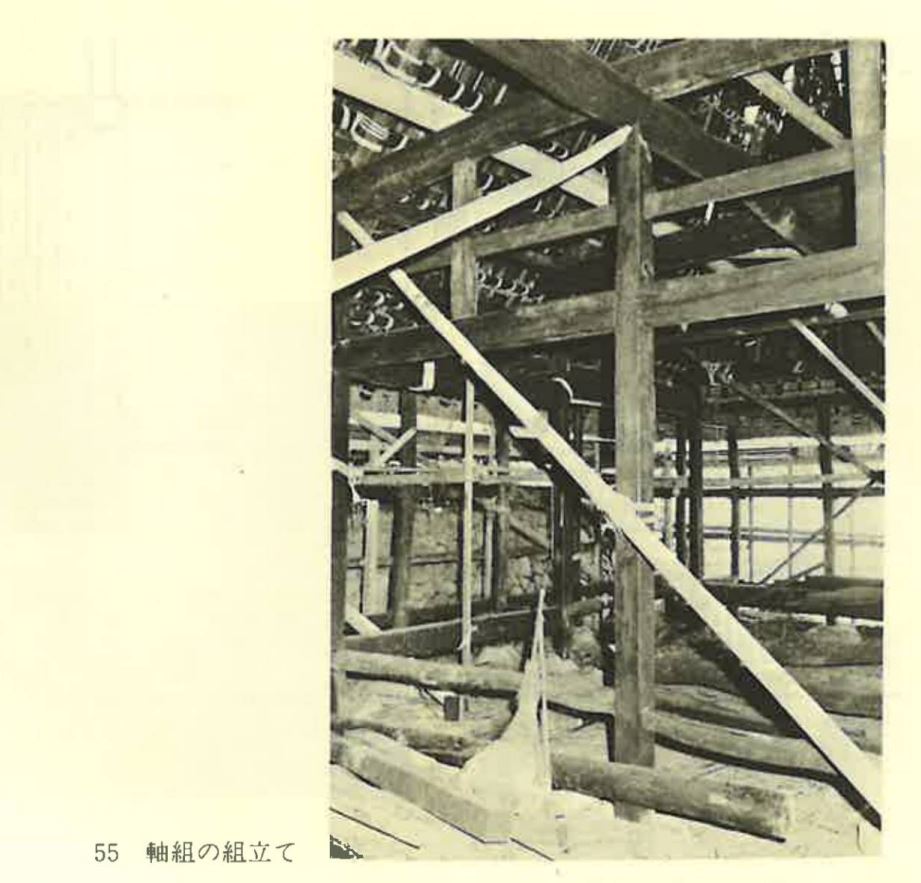

イ 組立

旧来の仕様に従って、梁行枠組、中曳梁、側柱、小屋組の順に順次組立てた。接合部については、栓、楔等は新補の堅木で加工したものを使用し、金物等も在来品に合せたものを採用したが、見え隠れの部分では市場品を使用した。なお、構造上不完全と認められる部分は添木等によって補強した。

(三) 屋根工事

ア 屋根下地

屋中竹は在来の材を使用し、登り四五cm内外で径八mmの機械繩を使用し、サスに四巻ずつ鼓状に巻きつけて固定した。ただし、最上の屋中は補強のため末口八cm 内外の杉丸太を使用した。

垂木は径六cm程度の真竹を約三〇cm間隔に径八mmの繩を三巻で屋中竹に固定し、小舞竹は一五cmぐらいの間隔で垂木に繩搦にした。なお垂木は一間に一本の割合で杉丸太(末口八cm 程度)を混え、補強した。

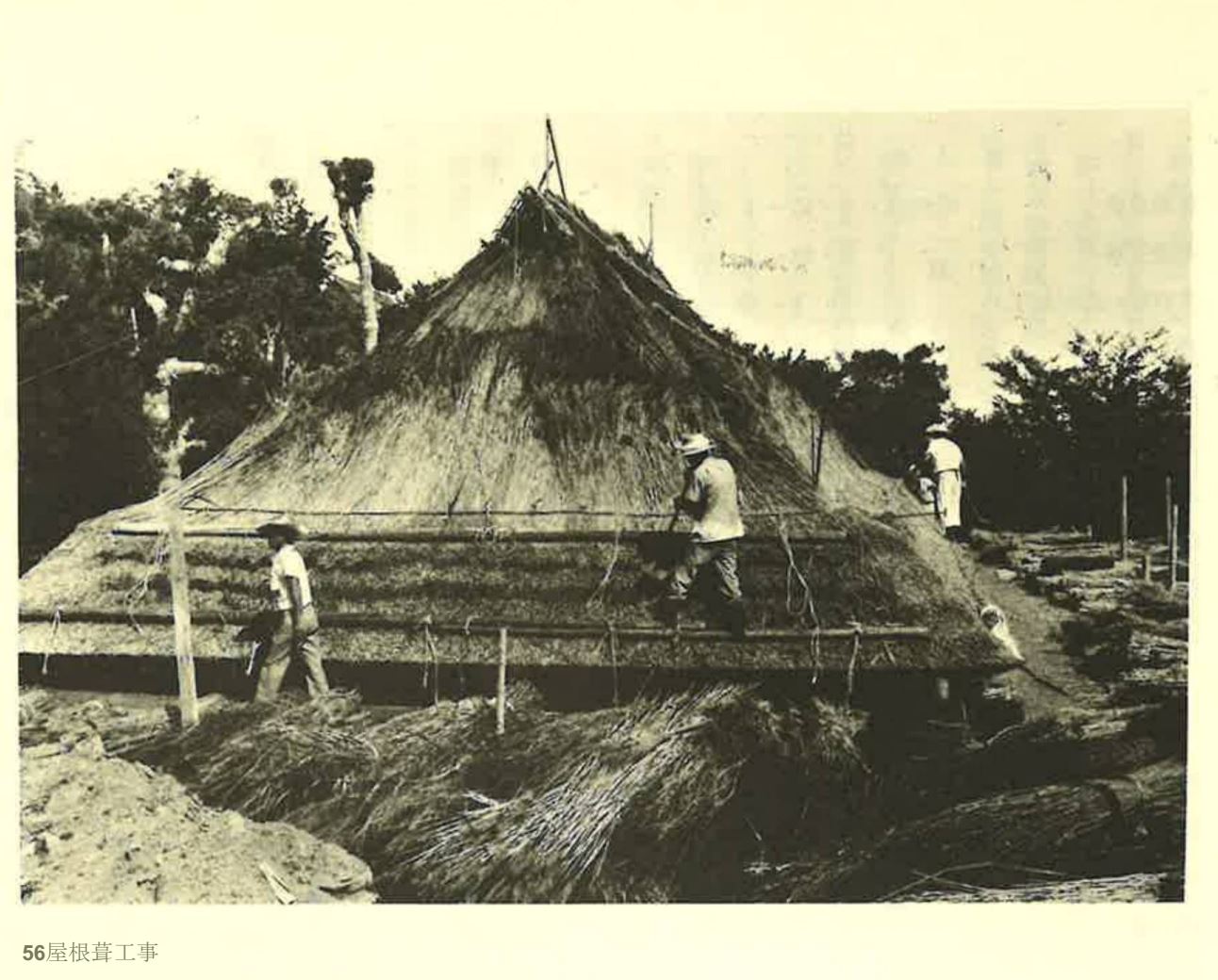

イ 葺上げ

葺材は長さ一・ 五m以上の腐れのない乾燥した材を選び、不足分は同質以上の材を補足した。

軒は上質の茅を葺厚六〇cm重ね、上に水切茅を一列並べた。平葺は厚さ四五cm程度、登り四五cmごとに鉾竹を入れ一六番鉄線を使用して小舞竹との間を踏みしめ、八mm繩で固定した。棟際は切茅を葺きつめた。

ウ 棟

棟積は茅を馬乗状に厚さ六cm積みあげ、上に杉皮を四枚重ねて覆い、径二・五cm程度の押え竹を片面に三本ずつ並べ、銅線で下地押鉾に締めつけた。

エ 刈込

茅葺上げ完了後、軒口、平葺、破風とも、鋏刈によって不陸のないよう切揃えて仕上げた。

(四) 左官工事

ア 材料

間渡竹は縦横とも径二・五cm程度の真竹の丸竹を季節を選んで伐採したものを用いた。

小舞竹は同様な真竹の径六cm程度のものを八ツ割にして使用し、こまい繩は径五mm程度の藁繩を使用した。壁土は夾雑物のない良質の粘土を 使用している。

イ 壁下地

大壁の壁下地は柱外角に地盤面より三六cm間隔に引子竹(スズメ)を 打ち込み、これに間渡竹を細繩で縛りつけ、横の間渡とし、縦は三三cmごとに同様の丸竹を繩搦にした。

小舞は間渡間に一本、五本、五本、一本になるように縦に差込み、横は同間隔に七本ずつ配って繩搦みにした。

真壁は縦間渡半間に三本、横間渡貫間三本を基準にし、四・五cm間隔程度に割竹の小舞を繩搦にした。

ウ 壁塗

壁土は再用の壁土と新補の粘土を良く混ぜ合せ藁苆を切込み、水練を十分行いニヶ月間ねかしておいたものに再度藁を加え、練直して使用し た。

荒壁はなま乾きの状態で裏返しを行い、十分乾燥してから、荒壁土を 軟練したものを用い大直しを行った。

中塗は五mmみるいを通過した上質粘土を用い、細苆を加えて水練したものを使用、木ごて仕上とした。

(五) 建具工事

建具工事は杉無節の赤味の乾燥した木材を使用し、寸法、組手、仕口等は旧来の工法によって仕上げ、古色塗を施した。

(六) 雑工事

ア床

床は真竹の径五cm程度の材を時期を選んで切り、径六mmの手繩を用い て根太に一巻鼓巻にした。継手は根太の上で突付けにしている。

便所の床等も同様な工法で行った。床に敷く筵は手編の厚手のものを縁をかがって使っている。

イ コウゾ蒸の装置

かまどは地中部分は現地にあった旧石積を番付を付して移転し、復原 した。上部は欠落していたので、地中部と同質の石を使い、幅三〇cmで中径は同家に伝わる鉄の大鍋に合わせて築いた。

樽等の装置はもとあったままに復原した。

(七) 外構工事

ア 土間床

土間床は地盤を十分叩き締めた土にマサ一㎥に石灰八〇kgを混じた叩土を十二cm厚に叩きしめた。軒下は更にセメント八〇kgを加えた 土を同様に叩きしめ厚一〇cmに仕上げた。

イ 雨落葛石

旧河野家においては雨落の葛石は使用されていなかったが、四国民家博物館では多数の見学者が出入するので、軒下叩土の保護のため、礎石と同質の小石を一列に並べ、雨落葛石とした。

四 復原を終えて

こうして昭和五十四年十二月末に旧河野家住宅はまた昔の面影を取りもどした。工事にあたっては資料に忠実にということだけを念頭に置いて復原を行ったが、出来上ってみると意外と良くまとまった建物であリ、古いというだけではなく、意匠的にも優れた建物であることがわかった。

とリわけ見事なのはチャノマの炉端に座った時の空間のまとまりであ る。チャノマの表側には小さな窓しかないため、外との連続感が少なく、恐らく多くの作業時間がさかれたであろう土間の空間との結び付がより強調され、落着た雰囲気をかもし出している。

座敷の建具も手のこんだもので、幅広の板に中溝を入れた縁床も凝っ た仕事であり、単調に見えた床間も、差物を中央だけが成の半分だけ高するなど、細かい所まで注意がゆきとどいている。恐らく、旧所在地で も、かなりの家格を持った農家として建てられたものであろう。

もっとも、この建物の中で、どのような形で日常の生活が営まれていたか、という事になると、ちょっと想像がつかない。普通の家には設けられるかまどは移築前にも設けられていなかったし、流しもなかった。 流しは裏山から引かれた水が主屋と部屋の中間、現状では主屋と蔵の中間石垣のあたりに溜められ、調理などはその水場で行なわれていた。

就寝する場合、この背が痛くなるような竹座の上で、どのような寝具を用いていたのであろうか。同じ竹座に復原された真鍋家住宅(愛媛県川之江市、重文)の場合は納戸があるので理解しやすいが、居間と広い座敷でしかも粗い竹床の部屋でどのような就寝の方法が取られたのであろうか。一つの興味のある研究課題である。

コウゾ蒸の装置は当時の山村の生産に結びつく施設であるが、旧河野家住宅では紙抄は行っていなかったようである。それは、土間が狭く抄舟を置く余地がないことによるが、あるいは別屋で作業をしている可能 性もないわけではない。

以上のように、旧河野家住宅は、建築の空間構造や意匠に優れたものを持ち、また、江戸時代中期の山村生活や生産活動を知る上で貴重な資料でもある。このような優れた民家が廃絶することなく 四国民家博物館で保存されたことは喜ばしい事である。

なお、同家住宅は民家建築のさまざまな技法を示す資料として活用で きるよう、改造によって生じた仕口穴等をそのまま露出してあリ、いろり横の床の一部を取リはずして、床下の構造を見ることができるようにしてある。

河野家の歴史をたどるシリーズは今回で終了です。

「四国の民家と集落(三)旧河野家・旧宝田家住宅の移築工事記録」にはよりたくさんの情報が掲載されています。

ミウゼアムショップで税込2,970円で販売中です。

四国村ミウゼアムに年に複数回お越しいただける方は、年間パスポートのご利用がお得です。

四国村ミウゼアム年間パスポートのご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

お車でお越しの際の駐車場や、屋島山上シャトルバス乗り場のご案内につきましては、こちらをご覧ください。

駐車場のご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

「四国村ミウゼアム」のインスタもよろしくお願いします!