国指定重要文化財 旧河野家住宅の修復事業① 「河野家の旧所在地と移築の経緯」

四国村ミウゼアムでは令和6年度の事業として、文化庁・香川県・高松市から補助金をいただき、国指定重要文化財旧河野家住宅の屋根修復と土壁等の修復に取り組んでいます。

現在は建物の周囲を足場で囲み、傷んだ茅を取り除き、新しい茅を差し込んでいく作業を行っています。

1月の連休明けから本格的な作業を行っていますが、すでに作業を終えた部分は下の写真のように、新しい茅の部分がはっきりとわかる状態になっています。

これから3月末にかけて、屋根全体の修復や建物周囲の土壁修復、さらに建物内部の楮蒸し釜の補修を行い、4月には美しくよみがえった姿でみなさまをお迎えする予定です。また2月15日(土)には、修復事業をみなさまに間近でご覧いただくための見学会を行います。詳細につきましては、改めてこのホームページでご案内いたします。

✿旧河野家住宅の移築工事記録

四国村では河野家住宅の移築工事記録を一冊の本にまとめていますが、そこには移築前の河野家の状況や、建物の特色、移築にあたっての建物の記録の保存など、貴重な情報がたくさん記されています。

今回はその記録から一部引用して、河野家の旧所在地や移築に至る経緯についてお伝えします。(表記は原文のまま、また年代は発刊当時に基づいています)

旧所在地のようす

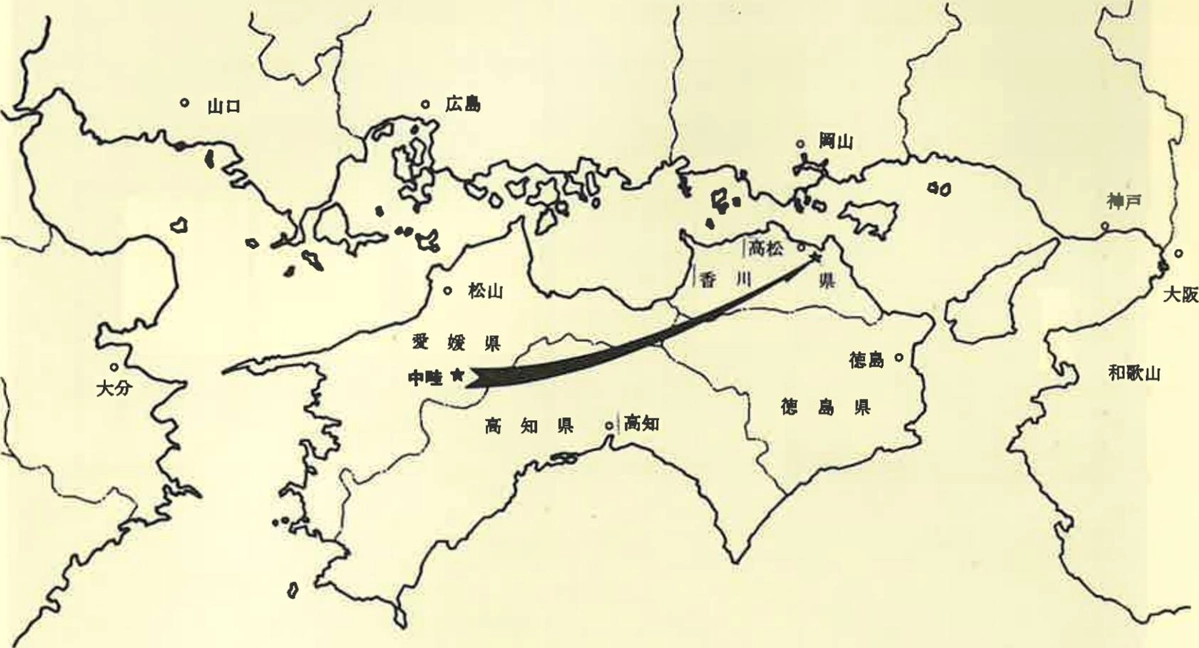

河野家住宅のあった小田町中畦は四国の背骨をなす四国山脈の西端近くにある笠取山の北山麓にある小さな集落である。また、その位置は肱川の支流である小田川が東から西へ延々と流れる谷の一番奥に当たる。山ひとつ越した北東は久万町であるが、そこへ達するためには、なお五〇〇m の峠を越えなければならず、文化的にも経済的にも長い谷を降った内子に結びついている。

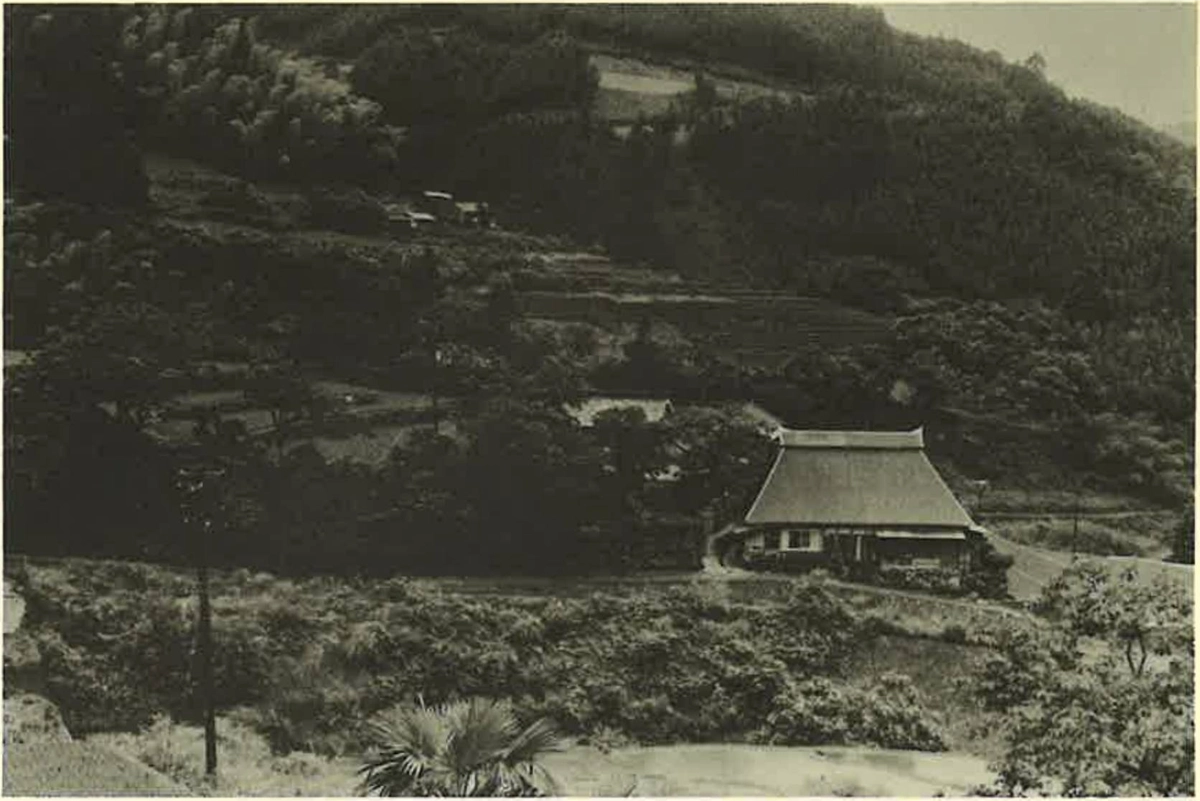

四国山地の谷は深い。そのうえ、谷口近くは段丘状の地形になっているため、人家を訪れるためには長い坂道をあがりおりしなければならないところも少なくない。そのような谷合を奥深く進み、やがて、谷の両側に急な山の斜面が迫り、緑の樹林が色濃く、人家もとだえたかと思われるそのまた奥の谷に河野家住宅はあった。

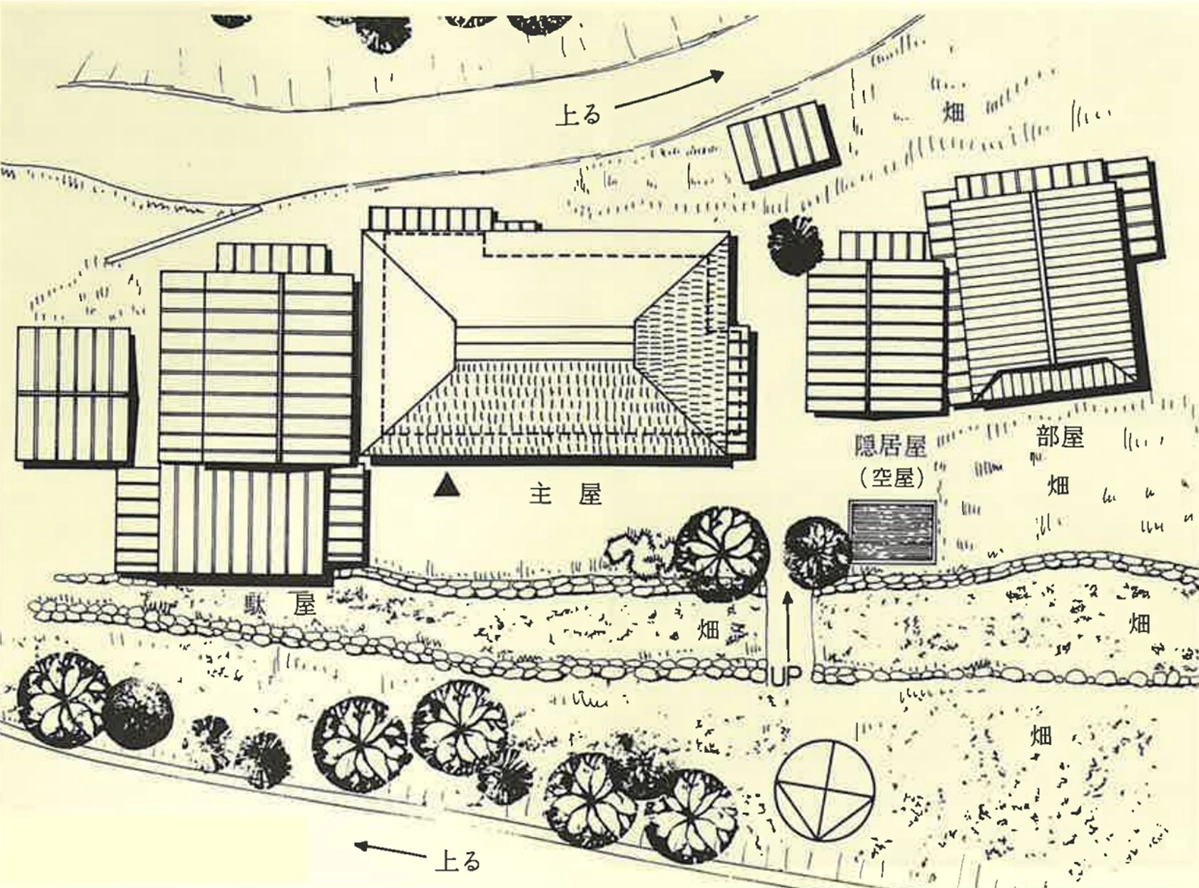

中畔の景観(上方に見えるのが旧河野家住宅)

この辺りに至ると、谷底でも海抜高が四〇〇mから五〇〇mになる。 平地は少なく、農家は高い石垣を段状に築き幅の狭い田を作る。石垣の所々には大きな自然石がそのまま組こまれ、急な斜面を苦心して開発した先人たちの労苦が思いやられる。

やがて、谷のゆく手を笠取山の北尾根が屛風のようにふさぎ、さすがに長かった谷もここで終りになる。谷川は小さな流れになって岩をかむが、街道からその流れを越えた傾斜の強い山の北斜面に、これまた幅の狭い段形に造成した敷地に一戸独立して建つ建物、それが河野家住宅の主屋であった。

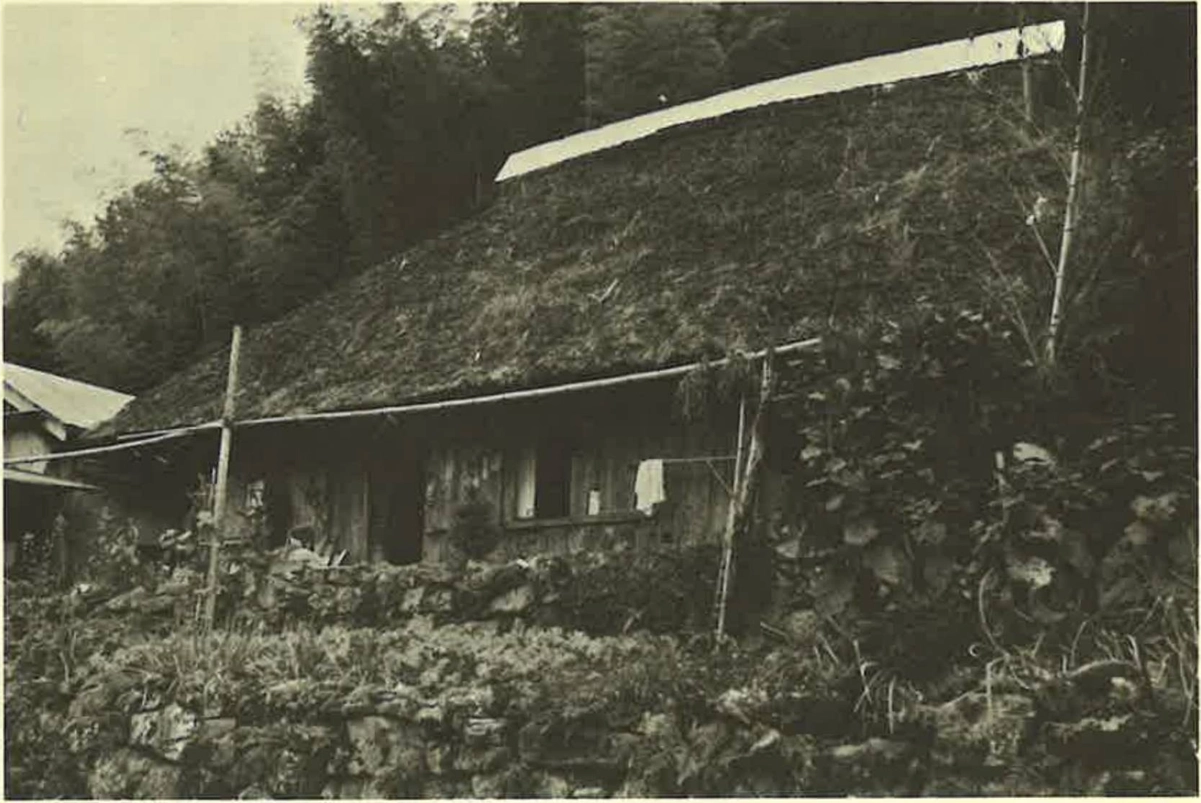

移築前正面(北面)

屋敷へは、近頃つけられた林道によって、いまでは自動車でも容易に近づけるようになっている。しかし この道が付けられる以前は、屋敷と屋敷の間を、畑越に結んでいる細い道が、この屋敷と集落をつなぐ唯一の連絡路であった。もちろん、荷車を通せるような広さはない。山村の、いかにも山村らしい立地、それが中畦における河野家住宅の姿である。

移築前の建物

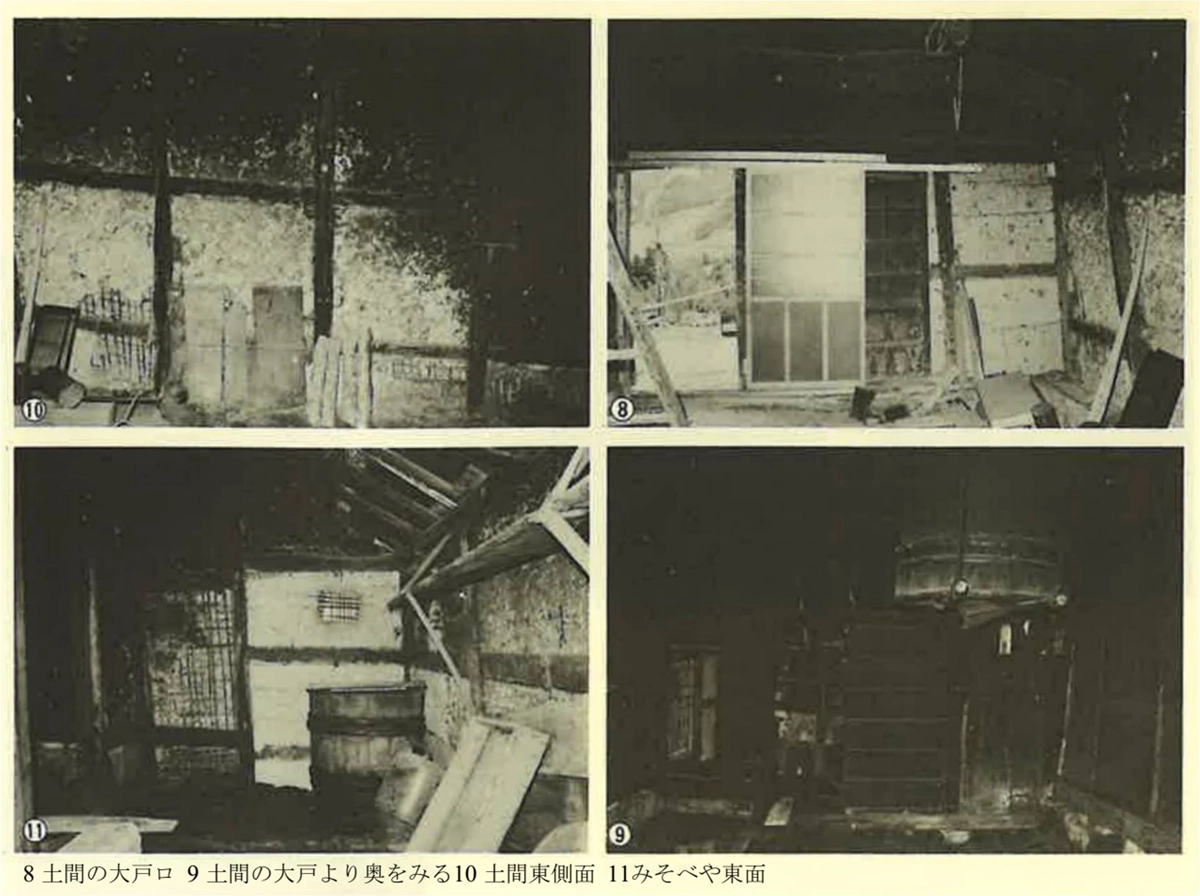

中畦にあった時の河野家住宅は、北に向いた主屋の東に駄屋西に二階建のへヤが建っていた。(中略)主屋にはあまり新しい改造は加えられず、古びた大戸も軒まで葺おろされた茅葺屋根も、昔の形そのままであった。

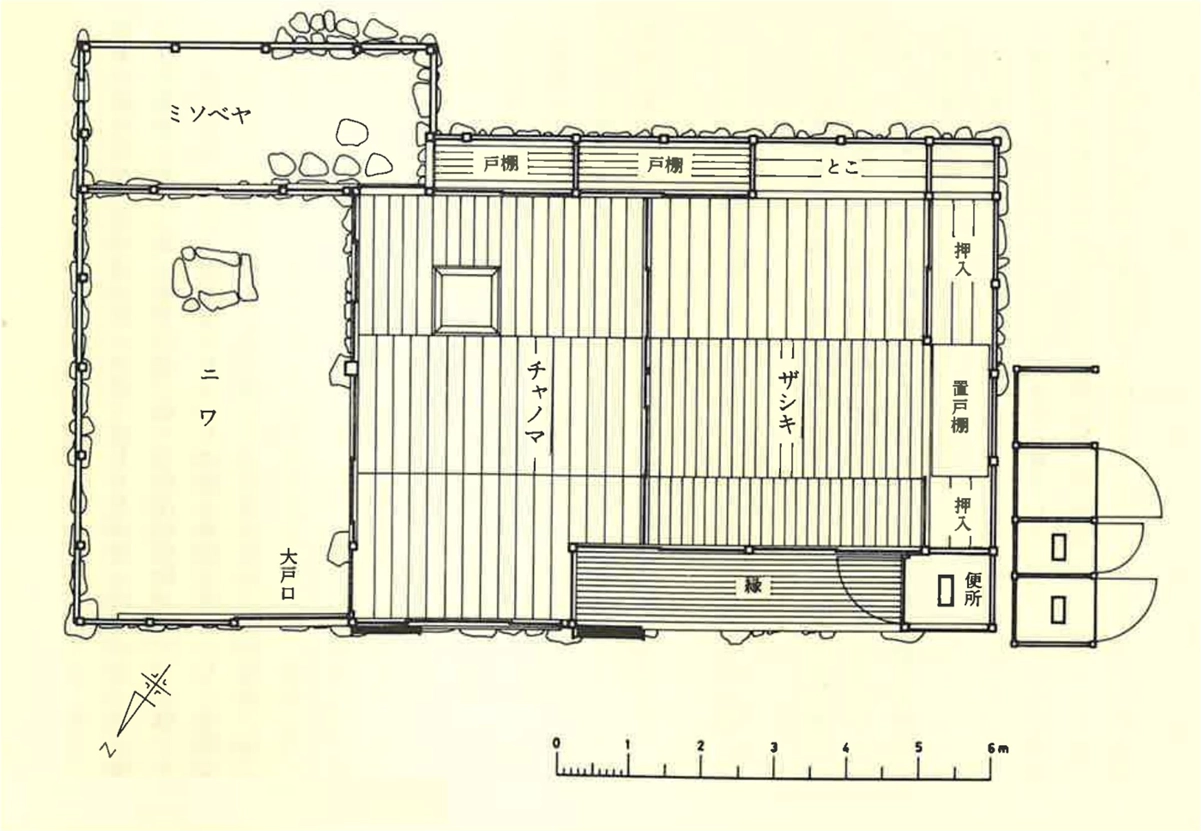

桁行六間、梁行三間半、土間の裏に一、一九m幅の張出のある入母屋造茅葺屋根の建物。座敷の脇に鉄板屋根の便所と物置が建てられているが、これは主屋とは別屋であって建物としては緣が切れている。

建物はこの地方の山に多い緑がかった泥板岩の礎石の上に建ち、側壁の下にも同質の石が見切として並べられている。

外に面したところの柱間装置は、前面の向って左から土間への入口になる板戸の大戸、居間にあたるチャノマの前面は肘掛の位置に中敷居を通して障子を引違いに収め、その外側に戸袋付の雨戸を一本引にしている。ついで、座敷の前は戸袋付の雨戸を一本引にし、便所の窓は障子の外にたて格子を組んでいる。

前面のこのほかの部分および建物の三方はすべて土壁で、土間脇の東面のみが大壁、あとは真壁であった。

土間( ニワ) の内部は天井はなく、居間との間は北半間を板壁とし、残りの二間半を二つに割った間を、入口側は両脇柱横に方立をたてて障子引違にし、奥は二本溝に板戸を三枚建てこんでいた。土間裏のミソベヤとの間は、中一間を板戸引違い、東脇半間の間を板壁にし、他の部分はすべて土壁であった。チャノマは北西の隅に欠込のある不整形の十二畳間で、床は板敷、奥の土間寄にイロリが切られている。天井は梁の上に板を並べたものである。

移築前平面図

内部の柱間装置は、部屋が後で座敷側に拡大されたため、複雑になっている。まず、座敷との間は、竪舞良の板戸を三本溝に五枚通し、緣との間は板戸をはめころしにしているが、部屋を半間広げたため、北と南の面に座敷の南北にある戸棚と障子の一部が割込んできている。

南側は土間寄の半間を板戸一本引とし、その隣の一間は中敷居を入れて二段の戸棚とし、上は竪舞良、下は横舞良にしていた。

座敷はがんらい二間半四方の広さであったものか、現状では二間と二間半に縮められ、天井はこれに合せて根太天井が張られていた。北と南の柱間装置は北の二間は障子引違、南の二間は居間側が上に天袋様に小さな襖を引違にした二段戸棚があり、その脇は差物を落掛にした床間になっている。座敷の西面は一面の押入で、北側は板戸二枚を引違にし、南側は置戸棚を置て、残る半間に板戸一枚を建込んでいた。

緣側は幅半間で外側を雨戸一本引にし、盤梁を利用して棹緣天井を組 んでいる。床板は幅十五の板に六の三角溝を通し、板幅を細くみせていた。

便所は方立を座敷側へ二七cm入った所に立て、板戸の扉を設け、中は板床に排便用の穴だけがあけられていた。

建物の構造は、梁を折置組にして上に桁を通じ、部屋境及び部屋中央の三個所にサスを立て、妻中央にもサスを組んで棟木を支える。母屋、 垂木、屋中等はいずれも竹が使われ、棟覆には鉄板が用いてあった。

移築の経過

旧河野家住宅が学術的な調査により、その存在が明らかになったのは 昭和五十三年に広島大学工学部建築歴史意匠研究室の調査を受けてからであった。それ以前、昭和四十五年に行われた文化庁の緊急民家調査の際は同家の建物はりストにのっていない。

この建物の所有者である河野喜十氏がこの家に住み初めたのは、六十年ぐらい前、喜十氏の父がこの建物を購入した以後で、それ以前の同家建物の歴史ははっきりしない。購入時に建物にかなり手を入れたようであるが、その後はあまり手を入れなかったため、調査時点ではかなり破損していて、今後の維持管理はかなりむつかしそうな状態であった。そのような諸般の事情から、河野喜十氏はこの建物を四国民家博物館「四国村」に寄贈し、同博物館内に移築復原して保存することに同意され、昭和五十四年三月から移築のための解体工事と運搬が行われた。

次回は河野家住宅の特色についてお伝えします。

四国村ミウゼアムに年に複数回お越しいただける方は、年間パスポートのご利用がお得です。

四国村ミウゼアム年間パスポートのご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

お車でお越しの際の駐車場や、屋島山上シャトルバス乗り場のご案内につきましては、こちらをご覧ください。

駐車場のご案内 | 最新情報/お知らせ | SHIKOKUMURA

「四国村ミウゼアム」のインスタもよろしくお願いします!