Home > 四国村情報

四国村情報 Archive

冬の支度をはじめています

- 2014-11-01 (土)

四国村では、もう冬の支度をはじめています。

稲刈りが終わった時期なので、農家の方から藁を分けていただき、しめ縄用の藁を天日干し。村では、民家に飾るしめ縄もスタッフによる手作りです。11月ですが、もうお正月のことを考えながら動いています(^^)あっという間に冬もきてしまいそうですね。

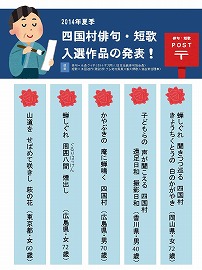

四国村短歌・俳句 入選作品の発表!

2014年夏季 (7~9月)

四国村短歌・俳句 入選作品の発表!

・・・選者・・・

俳句=永森ケイ子(ホトトギス同人 日本伝統俳句協会員)

短歌=多田達代(歌誌ポトナム地方委員)(香川県歌人協会常任理事)

<短歌作品>

蝉しぐれ 聞きつつ巡る 四国村 きょうちくとうの 白のかがやき (岡山県・女72歳)

子どもらの 声が聞こえる 四国村 遠足日和 撮影日和 (香川県・男40歳)

<俳句作品>

かやぶきの 庵に蝉鳴く 四国村 (広島県・男70歳)

蝉しぐれ 周囲八間 煙出し (広島県・女72歳)

山道を せばめて咲きし 萩の花 (東京都・女60歳)

今回は「蝉」「遠足」「萩の花」など、夏から秋に移り変わる季語がたくさんありました。次回の応募の締め切りは、12月下旬です。ぜひ四国村で素敵な作品を投函してくださいね!お待ちしております^^

手のひらの上の仏像展3

最近は晴天が続いており、村の中を散策していてもとても気持ちがよい時期です。

こんなときこそ、四国村でゆったり過ごしていただけたら、

深まっていく秋の素敵な一日となりますよ。

さて、今回の「手のひらの上の仏像展」では、何点もの菩薩様にもご登場いただいております。

そのお姿は国により、時代により、王朝により、それぞれ異なっており、

さまざまなかたちで菩薩という存在をとらえていたのだということが

あらためて見て取れます。

個人的に今回一番のお気に入りの菩薩様です。

中国の唐7-8世紀の作品ですが、

高さ9㎝ほどの小さなお姿の中に優美なフォルムによる造形、

衣が流れるように柔らかく表現されているのが秀逸です。

写真よりも実物は数十倍美しいです!!

同じく中国の唐7‐8世紀の作品です。

こちらも素晴らしいですね。

軽快な愛らしさが感じられます。

高さは11㎝ほどのこれもまた小さなものです。

こちらは中国の隋7世紀初めの作品です。

素朴なかわいらしい感じです。

じっくりみると細やかな彫り込みが施されており、

手の込んだものであることがわかります。

高さは12㎝ほどです。

手のひらサイズの仏像にこめられた名もなき職人たちの技術の粋を

ぜひこの機会にご覧ください。

大好評!仏像クッキー!

- 2014-10-27 (月)

仏像クッキーの製造現場にお邪魔しました。

クッキーは、既製品で購入した仏像の型をペンチで加工して、この形に仕上げています。また、デザインも工夫して、ラハツ(仏頭の点々)の数などを何度も検討したそうです。

もちろん、すべてハンドメイド!まとめ買いのお客様も多く、話題の人気商品です^^

tea room異人館・四国村ギャラリーにて、1枚(1体?)230円で販売しております(^^)ぜひ四国村の思い出に1枚、1体どうぞ~^^

※仏像クッキーは「手のひらの上の仏像」展とtea room異人館がコラボレーショした限定スイーツです。仏像展は、四国村ギャラリーにて11月30日(日)まで開催しております!

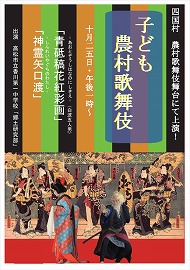

「子ども農村歌舞伎」の公演について

- 2014-10-25 (土)

お天気に恵まれた土曜日「子ども農村歌舞伎」の公演が終了しました。出演者の高松市香川第一中学校・郷土研究部さん、お疲れさまでした。緊張した雰囲気が伝わってきましたが、広い舞台での公演を楽しんでいただけたと思います。華やかなメイクと衣装も似合っていました。女の子ばかりの出演で「女歌舞伎」でしたが、カッコいい白波五人男で見栄も決まっていました!難しい台詞まわしもあったと思いますが、これからの活躍も期待したいですね!

秋の恒例イベント「子ども農村歌舞伎」

- 2014-10-23 (木)

秋の恒例イベント「子ども農村歌舞伎」が10月25日(土)四国村・農村歌舞伎舞台にて開催されます。演目は『青砥稿花紅彩画』(あおとぎぞうし はなのにしきえ)、通称「白波五人男」と呼ばれている盗賊物が予定されています。「白波」とは「盗賊」のことをさし、粋な男たちの活躍が披露されます。出演者は、高松市香川第一中学校・郷土研究部の生徒さんたちです。

『青砥稿花紅彩画』のキャッチコピーは「どこまでもカッコよくて、ちょっと哀しい、ドロボーたちのハナシ」だそうです。粋な台詞まわしに注目しましょう!(^^)

【イベント情報】

子ども農村歌舞伎

平成26年10月25日(土) 13:00開演

出演:高松市香川第一中学校・郷土研究部

演目:『青砥稿花紅彩画』(白波五人男)、『神霊矢口渡』

場所:農村歌舞伎舞台

料金:無料(但し、入村料は必要)

<開村時間のお知らせ>

<開村時間のお知らせ>

本日、2014年10月19日(日)は「新絵巻 平家物語LIVE」(屋島公演 - 高松市文化芸術活動助成事業)を開催するため、16:00で入村の受付を終了いたします。また、イベント参加者のお客様は、17:30より入場を開始いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

手のひらの上の仏像展2

台風一過、空気は澄み渡り、とてもさわやかな一日ですけど・・。

台風の過ぎ去ったあとの四国村を歩くときはどきどきします。

雨風による建物への被害が出ていないか、とても心配です。

幸い今回は被害はありませんでしたが、

木々の枝が折れて吹き飛ばされ、地面にたくさん散乱している有様には心が痛みました。

自然の恐ろしさを感じさせられますね。

さて、今回の展覧会では、少しかわったコラボレーションがみられます。

中心となるのは中国の古い金銅仏と飛鳥~奈良時代にかけての讃岐の国に由来する

金銅仏なのですが、

染織史家吉岡幸雄氏の展示協力もいただいております。

吉岡氏は京都にある古い染物屋、染司よしおかの5代目で、

植物による染めにこだわり、

昔の日本でみられた色彩の再現を試みておられ、

東大寺など古い寺社の儀式に用いられるものを制作されています。

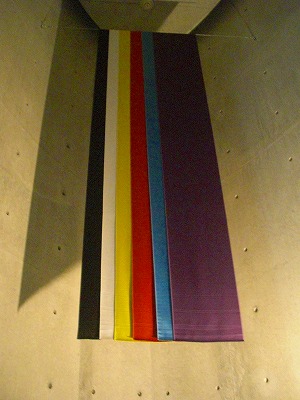

今回の展覧会では

天然の植物による染料で染め上げた作品をいくつか展示させていただいており、

まさにこれらの仏像が作られたのと同時代の色彩を見て取ることができます。

これは吉岡氏の六色幕です。

寺院などでは五色の幕によって仏事の際にもちいられますが、

吉岡氏は紫にこだわり、あえて紫を用いています。

天然の植物染料だけとは思えないほど色鮮やかな色彩にとても驚きました。

これは幡(ばん)というものです。

今でも仏教の寺院などでみることができますが、

古代インドでは「パータカ」と称され、覚りをひらいた者や勝者のしるしとされたものであり、

幡は仏教の旗印となって、仏教の往くところ仏教の存在するところにこれが立てられたそうです。

展示会場では吉岡氏によって作成された、法隆寺の幡、東大寺の幡、

正倉院御物に由来する幡の再現したものを見ることができます。

天然染料は光に弱いのであまり明るい中ではご覧いただけませんが、

天平時代の豊かな色彩をお楽しみください!

<臨時休村のお知らせ>

<臨時休村のお知らせ>

台風の接近により、本日10月13日(月)は、12:00をもちまして閉村いたします。

お客様の安全確保のため、どうぞよろしくお願い申し上げます。

団子教室!

干していた餅米を使って、お団子教室を開催しました^^

ぐるぐる回すと、さらさらと粉がでてくる不思議な石臼に、みんな感動していました。今回は、餅米を「だんご粉」にしましたが、大豆を入れると「きな粉」を挽くことが出来ます。最近は、コーヒー豆を挽く石臼も販売されているそうですね。石臼をいろいろな穀物で楽しみたいな~と考え中。。。

写真は、完成したお団子です。きな粉と砂糖で甘く仕上げています。

前の10件 |43|44|45|46|47|48|49|50|51|52| 次の10件

Home > 四国村情報